《北上》:运河儿女的青春颂歌

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 运河边的烟火人间:《北上》里那些让人心头一颤的瞬间

“丫头,你看这运河的水,流了上千年,带走了多少故事啊。”马奶奶坐在花街老槐树下的藤椅上,手里摇着蒲扇,这句话突然就让屏幕前的我鼻子一酸。正在热播的《北上》里,这样的瞬间太多了——根据茅盾文学奖获奖小说改编的这部电视剧,把1901年运河沿岸几代人的悲欢离合,拍得像运河的水一样,看似平静却暗流涌动。

记得第一集开场那个长达三分钟的长镜头吗?镜头从晨雾中的运河码头缓缓拉开,掠过早起渔家的炊烟,扫过青石板路上挑水的妇人,最后定格在谢家那艘斑驳的货船上。这个镜头太有味道了,你能闻到河水混着鱼腥的气息,能听见船板吱呀作响的声音。导演用这种诗意的视听语言,一下子就把人拽进了那个烟火气十足的运河世界。

谢天成卖掉货船那段戏看得人揪心。这个在运河上漂了大半辈子的汉子,蹲在空荡荡的船舱里,摸着那些被缆绳磨出凹痕的木头,突然就红了眼眶。航运式微的无奈,时代变迁的阵痛,全在他颤抖的手指间。可谁能想到,这个颓废了半个月的汉子,转头就带着几个老伙计成立了水上救援队?他说”运河养活了咱,咱得护着它”,简单一句话,把运河人的倔劲儿全抖落出来了。

马思艺这个混血姑娘寻根的段落特别戳人。她站在曾外祖父当年出发的码头,捧着那张泛黄的老照片,突然就哭得像个孩子。镜头扫过她手腕上戴着的祖传银镯子,和运河水面泛起的粼光叠在一起,那种血脉相连的感觉一下子就出来了。这个离开校园踏上寻根路的姑娘,其实代表着当下多少年轻人的精神追寻啊。

夏凤华高考失利后在鱼市杀鱼的场景,我看了三遍。她扎着麻花辫,系着橡胶围裙,手里的刀起起落落,鱼鳞粘在脸颊上也不擦。这个镜头没有台词,可你能从她抿紧的嘴角看出那股子不服输的韧劲。后来她创业失败又重来,在运河边开起网红民宿时,弹幕里全是”姐姐好飒”——这大概就是年轻人最喜欢的成长模样。

最让我破防的是马奶奶生病那集。小院里,谢望偷偷把自己攒的压岁钱塞进马奶奶药包里,周家媳妇天天变着花样炖汤,连平时抠门的杂货店老板都拎来一筐土鸡蛋。这些邻里间朴素的温情,就像运河的水,不声不响地流淌了几百年。马奶奶靠在床头说的那句”运河边的孩子,命里都带着水性的”,突然就让人懂了什么叫”一方水土养一方人”。

剧里那些运河全景镜头用得真妙。每次”花街六子”闹矛盾或者人生遇到坎儿的时候,镜头就会切换到运河的全景——宽阔的水面,绵延的堤岸,来往的船只,一下子就把个人的悲欢放进了历史的长河里。这种处理特别高级,让你觉得他们的烦恼既微不足道又珍贵无比。

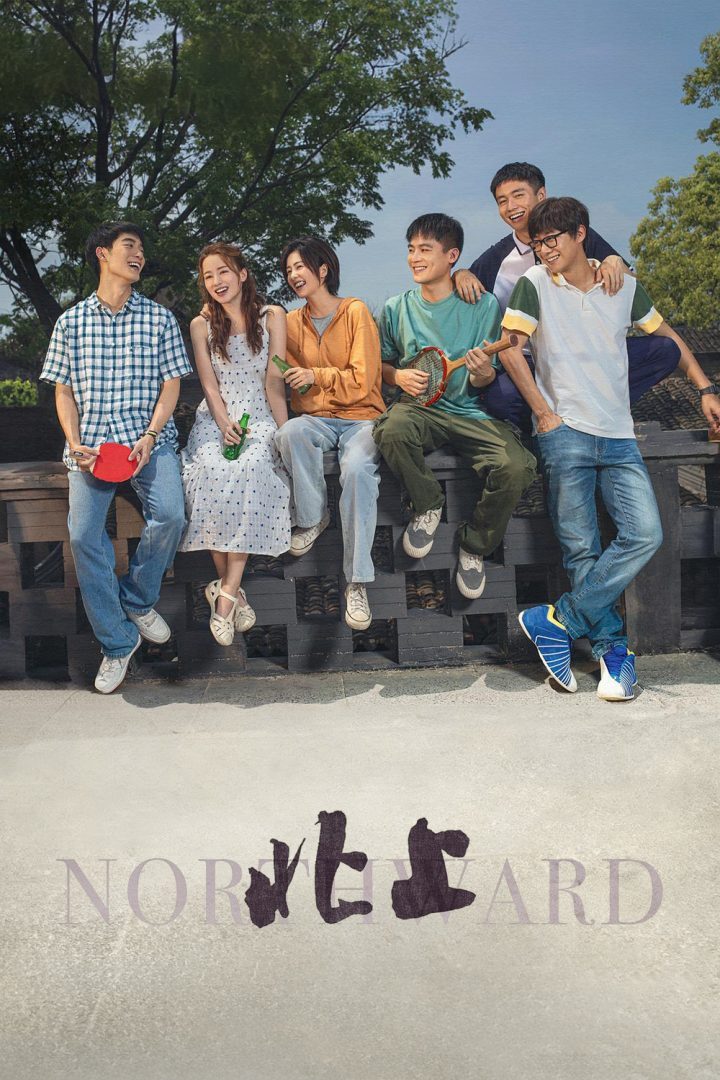

说到”花街六子”,这几个90后年轻人的故事线太真实了。谢望那个中二病晚期的英雄梦,周小鸥暗恋老师又不敢说的小心思,还有他们六个在废弃货舱里搞的”运河文化直播间”,活脱脱就是我们身边的年轻人。但编剧厉害就厉害在,没把他们写成符号化的”奋斗青年”,而是让每个人物都有清晰的成长轨迹——你看谢望从莽撞少年到救援队骨干的转变,连走路的姿势都不一样了。

不得不提剧组搭建的”花街”实景。那些歪歪扭扭的青石板路,长着青苔的砖墙,甚至每家每户门口晾晒的鱼干、挂着的蒜辫,都透着股生活的糙劲儿。有场戏是暴雨过后,镜头扫过积水倒映的灯笼光影,那画面美得像是把整个运河的魂都装进去了。

《北上》最打动人的,是它把”运河”这个文化符号拍得如此有体温。当谢天成带着救援队在洪水中转移群众时,当马思艺把祖传的船模放进博物馆时,当”花街六子”在新时代用短视频传播运河文化时,你能感觉到这条千年水道还在生生不息地流淌——它不仅是地理意义上的河流,更是中国人精神世界的隐喻。

看到现在,我总算明白片头为什么要把1901年的运河往事放在最前面。那些泛黄的历史画面里,船工们喊的号子,商贩们的讨价还价,和当下花街的市井烟火竟然奇妙地重合了。这大概就是创作者的良苦用心:无论时代怎么变,运河边的生活永远热气腾腾,就像片尾曲里唱的”水流千载,人活一世,都是浪花里的一滴水”。