中国电影120年:《光明的故事》与崛起

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 光影里的中国:从《上甘岭》到《红高粱》的银幕记忆

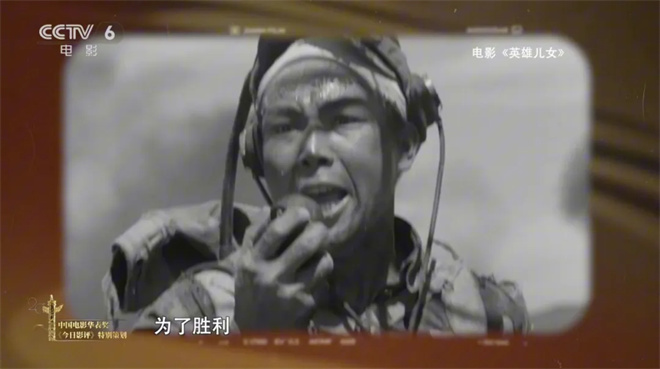

“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江…”每当这熟悉的旋律响起,多少人的眼前会浮现出《上甘岭》中志愿军战士在坑道里分吃一个苹果的画面。那是1956年,新中国成立才七年,长春电影制片厂的导演沙蒙带着剧组在零下三十度的长白山实地取景,演员们穿着单薄的军装,嘴唇冻得发紫,就为了拍出最真实的战争场景。饰演连长的演员高保成后来回忆说,当时他们真的在坑道里住了半个月,每天就着凉水啃干粮,就为了找到战士们的真实状态。

这种近乎苛刻的创作态度,成为了那一代电影人的共同追求。1988年,肖桂云接到《开国大典》的拍摄任务时,距离国庆献映只剩不到一年时间。她在长春电影制片厂的资料室里翻遍了所有关于开国大典的历史影像,发现当时的纪录片都是黑白画面,而且角度单一。为了还原那个激动人心的时刻,她带着团队走访了上百位亲历者,连毛主席站在天安门城楼上说的那句”中华人民共和国中央人民政府今天成立了”的语调起伏都反复考证。电影里有一场戏是蒋介石在溪口听到广播里的开国宣言,扮演蒋介石的孙飞虎特意找到当年留在南京的旧电台,就为了听清那种带着杂音的历史原声。

1979年,《小花》上映时,观众第一次在银幕上看到了不一样的战争叙事。没有宏大的战争场面,取而代之的是陈冲饰演的小花在寻找哥哥途中那双会说话的眼睛。导演张铮大胆采用了大量特写镜头和慢镜头,当刘晓庆扮演的何翠姑抬着担架在石阶上跪行时,摄影师用逆光拍出了她额头上晶莹的汗珠,这个画面后来成为了中国电影史上最经典的镜头之一。北京电影学院的教授郑洞天曾说:”《小花》把战争片拍成了抒情诗,这在当时是需要勇气的。”

这种勇气体现在更多电影人身上。1980年,《庐山恋》里张瑜那个突如其来的吻戏让全国观众脸红心跳;1985年,《野山》的导演颜学恕带着岳红在陕南农村住了三个月,岳红每天跟着村里的妇女们一起推磨、喂猪,就为了学会用当地方言说那句”鸡窝里飞不出金凤凰”;1988年,田壮壮的《盗马贼》因为涉及宗教题材差点没能过审,但他坚持认为”电影应该记录这个时代真实的信仰图景”。

说到创新,不得不提1984年那部震惊影坛的《黄土地》。陈凯歌和张艺谋这对搭档带着剧组在陕北高原上待了整整半年,为了等一个理想的黄昏光线可以连续蹲守好几天。电影里那个著名的求雨场面,几百个农民在烈日下赤裸上身跪拜的镜头,完全是实景拍摄。当时担任摄影的张艺谋后来回忆:”我们就是要打破那种四平八稳的构图,让黄土占据四分之三的画面,人在底下就像要被淹没一样。”这种视觉冲击力在三年后的《红高粱》里达到了巅峰,当姜文唱着”妹妹你大胆地往前走”穿过那片血红的高粱地时,中国电影第一次让世界看到了它狂野的生命力。

在北京电影学院78级那个传奇班级里,张艺谋、陈凯歌、田壮壮这些后来叱咤影坛的名字,当年都是住在筒子楼里熬夜画分镜的穷学生。他们可能没想到,自己会成为改变中国电影面貌的一代人。班主任周传基教授曾要求他们每天必须看三部电影,写两千字的观影笔记。这种严苛的训练培养出了他们对影像的敏感——张艺谋后来在《红高粱》里对色彩的运用,陈凯歌在《霸王别姬》里对时空的处理,都能在当年的课堂作业里找到雏形。

从《上甘岭》里战士们在坑道传递苹果的温情,到《红高粱》里轿夫们颠轿时的野性张扬,中国电影这四十年的变迁就像一场没有剧本的即兴演出。每个电影人都带着自己的生命体验走进片场,用胶片记录下这个古老国度在现代化进程中的每一次阵痛与欢欣。当我们在电影资料馆里看到《开国大典》中毛主席按下电动升旗按钮的那个历史性时刻,或者《本命年》里姜文在胡同里奔跑的长镜头时,触摸到的不仅是一段电影史,更是一个民族在银幕上留下的心灵印记。