《日暮归乡》百度网盘高清版本(BD1080P/3.8G-MP4)magnet磁力链接资源原声版

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 一张泛黄照片与六位台湾老兵的回家路

“妈,我回来了。”预告片里这句带着浓重乡音的呼唤,瞬间戳中人心。5月10日母亲节上映的纪录电影《日暮归乡》,把镜头对准了六位平均年龄超过90岁的台湾老兵。他们用颤抖的手摩挲着泛黄照片的样子,比任何煽情台词都更有力量。

高秉涵的皮夹里永远揣着1948年与母亲的最后合影。76年过去,照片边缘已经磨损得发毛,这个山东菏泽汉子说每次想家就拿出来看,”怕眼睛一闭,连娘的样子都记不清了”。在台北的单身宿舍里,他总把相框摆在正对床头的五斗柜上,每天睁眼闭眼都要说声”娘,俺挺好”。

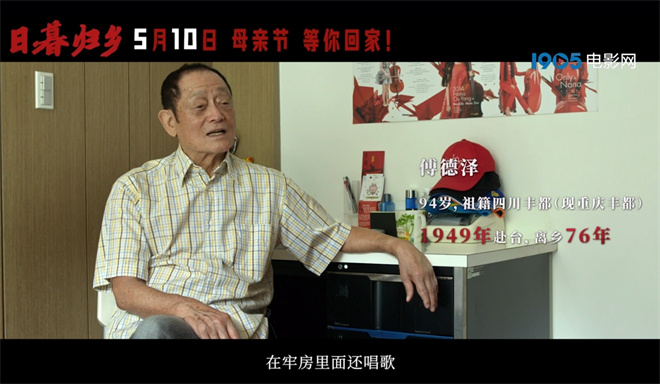

傅德泽的故事更让人心碎。这个四川丰都(现属重庆)老人至今会突然哼起《小白菜》,那是他在马祖战俘营里每天裹着破棉被唱的。预告片里有段模糊的录像,95岁的他突然挺直佝偻的背,用少年般的清亮嗓音唱起”小白菜呀地里黄呀”,唱着唱着就开始抹眼泪——当年母亲就是哼着这曲儿哄他睡觉的。

导演杨正浓花了八年时间跟拍这些老人。最震撼的镜头出现在姜思章浙江老家的祖坟前,镜头跟着轮椅在泥路上颠簸,老人突然挣扎着要下来,结果”扑通”跪在野草丛生的坟茔前。这个15岁就被抓壮丁离家的舟山人,临终前坚持要把从台湾带来的泥土撒在父母坟头,”这下总算睡在爹娘脚边了”。

影片里随处可见这种戳心窝子的细节。何文德当年在金门碉堡上偷偷刻的”想家”二字,时隔半个世纪依然清晰;有位不愿透露姓名的老兵至今保持着用家乡话写日记的习惯,镜头扫过泛黄的笔记本,满页都是”娘包的荠菜饺子””阿姐扎的红头绳”;更不用说那些被反复摩挲的船票、始终没寄出的家书、用军用罐头盒改装的故乡泥土罐…

监制王童说,最难拍的是老人们在母亲遗物前的沉默。有段未剪进预告的素材:高秉涵打开珍藏的蓝布包袱,里面整整齐齐码着母亲留下的木梳、发簪和一双小脚绣花鞋。老人突然把脸埋进包袱深呼吸,抬起头时笑着说”还有太阳味儿”,可花白胡子都在发抖。

这些画面让人想起去年去世的张祖诒老人。他生前总念叨着要带台湾的芒果回去给母亲尝鲜,等真正回到江苏老家,却只能把水果供在长满青苔的墓碑前。据统计,60万迁台老兵如今在世的抗战老兵仅剩500余人,他们带走的乡愁正在成为绝响。

影片定档母亲节上映是个残忍又温柔的选择。当看到傅德泽对着海峡方向磕头,额头抵着当年从家乡带来的红砖时,突然就明白了什么叫”近乡情更怯”。这些老人用一生演绎的,何尝不是每个游子心底最深的恐惧——当我们终于衣锦还乡,那个永远亮着灯等你的人却不在了。

放映结束亮灯时,发现邻座姑娘在偷偷用袖口擦手机屏幕——上面全是老人抚摸母亲照片的特写镜头。这大概就是导演杨正浓说的:”他们想回家的眼神,比任何语言都有说服力。”那些没能说出口的思念,最终都化作了坟前的一抔土,供桌上的一炷香,或者像姜思章那样,永远留在了回乡的路上。