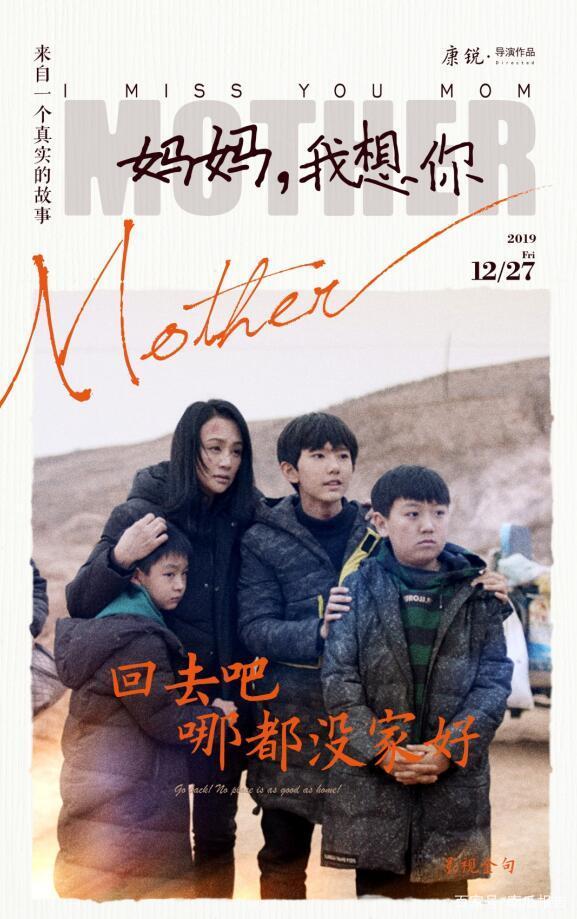

《妈妈,我想你》:观影后,你会想对妈妈说“我想你”

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当曹颖的眼泪砸在观众心上:这部真实改编的电影让人不敢再看第二遍

电影院里此起彼伏的抽泣声持续到片尾字幕结束——这就是《妈妈,我想你》带给观众最直接的冲击。这部改编自真实事件的电影,用近乎残忍的写实手法撕开了单亲家庭生存困境的血肉,曹颖饰演的苏美琴让”为母则刚”四个字变成了银幕上具象的疼痛。当她在菜市场捡烂菜叶时佝偻的背脊,在工地扛水泥时颤抖的小腿,在深夜数药片时突然崩溃的眼泪,这些细节堆砌出的不是苦情戏套路,而是能让所有为人父母者瞬间破防的生活真相。

影片开场十分钟就用一场葬礼定调:丈夫的遗照前,三个儿子像阶梯般站着,最小的才够到供桌边缘。苏美琴摸着亡夫欠债的单据,镜头扫过她指甲缝里洗不净的黑色,这个细节比任何台词都更有力——这不是表演,而是无数底层单亲母亲的生存样本。当催债人搬走电视机时,大儿子死死抱住屏幕的模样,让”家徒四壁”从成语变成了扎心的视觉冲击。导演故意用大量生活流镜头:结着油垢的灶台、补了三次的校服、总在漏水的天花板,这些元素堆叠出的窒息感,比任何煽情音乐都更具杀伤力。

曹颖的表演堪称”毁容式”的。她褪尽明星光环,让苏美琴这个角色从皮肤底层透出疲惫:发黄的脸色、干裂的嘴角、永远带着黑眼圈的眼睛。有两场戏足以载入华语电影母亲形象史册:一场是她偷偷卖血后,在公交车上眩晕时下意识护住装钱的胸口袋;另一场是误入传销窝点后,她隔着铁窗看月亮,手指在水泥地上反复写着三个儿子的名字。没有嚎啕大哭,但这些克制的细节反而让观众心如刀绞。特别当她为找儿子在垃圾场翻找三天,发现错认别人孩子时那个似哭似笑的表情,直接把”绝望”二字刻在了观众视网膜上。

三个小演员的表演同样震撼。大儿子用作业本记账时超出年龄的沉稳,二儿子为省车费每天多走三站路的懂事,小儿子在福利院窗口天天叠的纸飞机,这些情节设计巧妙避开了卖惨陷阱。最揪心的是母子四人在不同时空的”互文”:当母亲在传销组织被迫喝下不明液体时,小儿子正在福利院发烧说胡话;当大儿子在派出所做笔录时,母亲恰好被转移关押点。这种命运捉弄带来的戏剧张力,让每个错过都像钝刀割肉。

比起《妈妈再爱我一次》的戏剧化处理,本片更残忍的是它的纪实感。苏美琴不是传统意义上的完美母亲,她会算错账目导致全家饿肚子,会在情绪崩溃时失手打翻面汤,这些”不完美”恰恰构成了人物的血肉。影片中那个长达六分钟的跟拍长镜头——母亲拖着板车穿过五个红绿灯送货,途中三次停下揉腰,却始终没舍得买瓶装水——这样的镜头语言比任何歌颂母爱的台词都有力量。

当结局终于迎来母子团聚,观众却无法感到释然。因为银幕外的现实是:中国有超过2000万单亲母亲家庭,她们中很多人正经历着比电影更残酷的生存战争。影片最后定格在苏美琴重新缝补儿子书包的镜头,那根穿行在布料间的针线,何尝不是把千万母亲的命运伤口缝合给世界看。散场时,有位观众的话很戳心:”这哪是电影啊,这就是我妈的前半生。”或许,真正的催泪从来不是技巧,而是当你发现故事里的母亲,突然长出了自己妈妈的脸。