暑期档来袭!姜文新作《英雄出少年》7月15日上映

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

导演姜文宣布其最新电影《英雄出少年》定档于今年7月15日上映。这一消息迅速在华语电影界激起广泛涟漪。对于众多影迷而言,这次等待尤为漫长——这是姜文自2018年颇具作者风格的《邪不压正》之后,时隔七年再度推出的长片导演作品。七年光阴,足以让市场环境、观众口味乃至电影语言本身都发生深刻变迁,姜文的此次回归,无疑承载着超乎寻常的期待与审视。

纵观姜文的导演生涯,从《阳光灿烂的日子》里荷尔蒙迸发的青春回忆,到《让子弹飞》中酣畅淋漓的寓言式狂欢,再到《邪不压正》所弥漫的乱世荒诞与个人执念,其作品始终以其强烈的个人风格、密集的符号隐喻、快节奏的对话和独特的历史视角而著称。他擅长在特定的历史背景下,刻画极具张力的个体命运,作品往往兼具娱乐性、艺术性与思想深度。因此,当这位以“作者导演”身份闻名的电影人,将镜头转向一个看似更为通俗的“音乐少年追梦”题材时,其创作动机与最终呈现方式自然成为焦点。

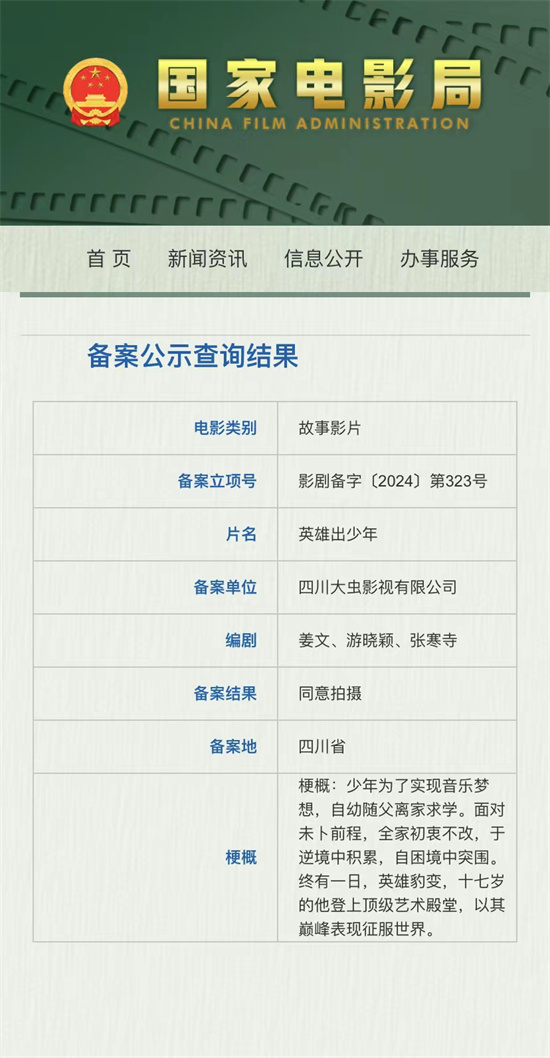

根据已公布的剧情梗概,《英雄出少年》将讲述一个少年追求音乐梦想的成长故事。少年自幼随父亲离家求学,全家在困境中坚持不懈,最终在十七岁的年纪登上世界顶级艺术殿堂,以出色的表演征服观众。这听起来像是一个经典的励志叙事框架,但考虑到姜文一贯的创作习惯,简单的线性叙事或许并非其终极目标。他过往的作品常常在类型片的表层之下,埋藏着对时代、权力、记忆与个人身份的复杂探讨。因此,这个“音乐成才”的故事,很可能只是他用以观察更广阔社会图景、探讨更深刻人性命题的一个切口或载体。少年与父亲的离家求学之路,其中的“困境”与“坚持”,以及最终“征服世界”的结局,都可能被赋予超越个体经历的象征意义。

值得注意的是本片的编剧团队。除了姜文本人亲自执笔或主导编剧外,此次的联合编剧阵容引人关注:一位是游晓颖,其代表作《我的姐姐》、《小小的我》展现了她在处理细腻家庭伦理、关注社会现实议题尤其是女性与儿童成长方面的深厚功力;另一位是张寒寺,他曾参与编剧改编自经典故事的《忠犬八公》,显示出对情感共鸣与普世价值的精准把握。这样的编剧组合,似乎暗示着《英雄出少年》在保留姜文式犀利与思辨的同时,可能会注入更多温暖、细腻的情感刻画,更加注重人物内心世界的构建以及与普通观众的情感连接。游晓颖的加入,或许意味着影片会对家庭关系、代际传承、教育压力等社会议题有更深入的触及;而张寒寺的经验,则可能有助于将励志故事讲得更加动人、更具普适性。这或许可以看作是姜文在个人表达与大众接受度之间寻求的一种新的平衡。

将《英雄出少年》置于姜文的全部作品序列中观察,会引发一些有趣的联想。这似乎是他首次明确地将一个青少年的成长历程作为影片的绝对核心。尽管《阳光灿烂的日子》也关乎青春,但其背景是宏大的历史时期(文革),视角更偏向于成年后的怀旧与反思。而《英雄出少年》从片名到梗概,都直接指向了“少年”及其“成才”的过程本身。这是否意味着姜文将暂时放下对历史宏大叙事的直接介入,转而更专注于个体生命史的微观雕刻?又或者,他依然会通过这个个体的故事,去折射某个特定时代的集体风貌与精神特质?音乐作为一种高度抽象又极具感染力的艺术形式,如何与姜文招牌式的快速剪辑、象征性画面和充满机锋的台词相结合,也将是影片的一大看点。音乐可以成为情绪的放大器,也可以是叙事节奏的调节器,更可以承载主题寓意。

影片定档7月15日,瞄准了传统的暑期档。这一档期通常以家庭观众和年轻群体为主力,适合上映具有积极向上主题、视听体验出众的影片。《英雄出少年》的励志主题显然符合档期特性,但姜文作品固有的思想深度和风格化表达,能否与暑期档相对轻松、追求即时娱乐的观影预期完美契合,将是对影片市场表现的一大考验。另一方面,在经历了疫情冲击和市场调整后,中国电影市场亟需有分量、有影响力的本土大片来提振信心。姜文作为具有强大号召力的导演,其新作无疑被寄予厚望,有望成为今年暑期档的一个标志性事件。

总而言之,姜文执导的《英雄出少年》因其导演长达七年的蛰伏、题材上的看似转型以及强大的幕后创作阵容,而充满了悬念与可能性。它既可能是在经典类型框架下的一次娴熟运作,也可能是在新合作者影响下的一次风格微调与内涵深化。对于熟悉并热爱姜文电影的观众,期待的是他如何在这个“少年追梦”的故事中,再次施展其独特的电影魔法,嵌入他对于中国社会与人性的敏锐洞察。而对于更广泛的观众而言,这或许是一个通过一部 accessible 的励志故事,走近并理解一位作者导演的契机。七月仲夏,当银幕亮起,这位久违的“电影英雄”将如何讲述这个“少年英雄”的故事,答案即将揭晓。