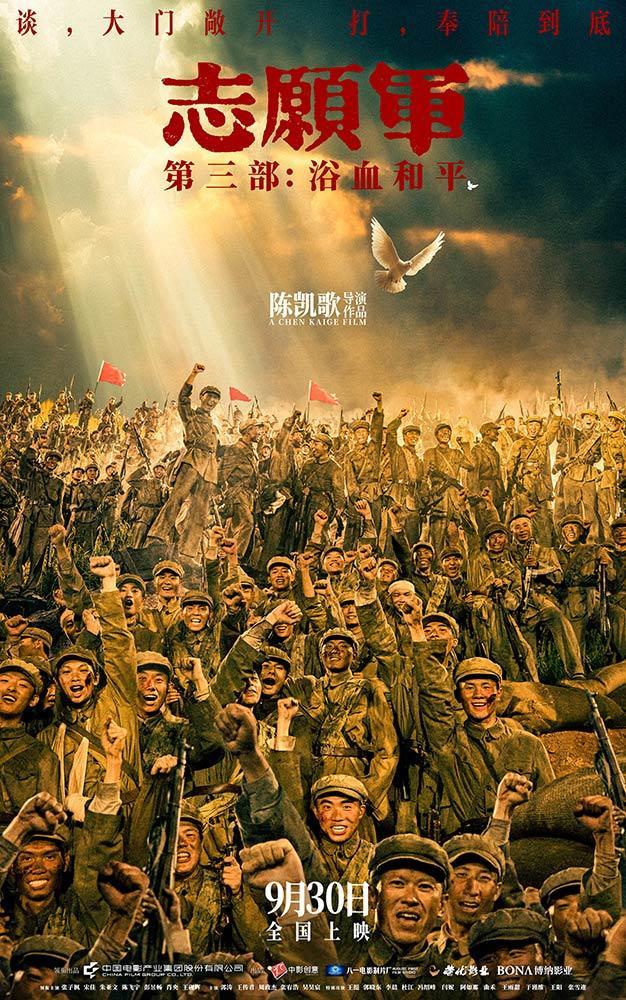

《志愿军:浴血和平》国语中字阿里云盘迅雷BT资源「BD1280P/3.2G-MP4」超清

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

九月三十日,由陈凯歌执导的电影《志愿军》系列终章即将拉开帷幕。这部作品将时间的指针拨回至抗美援朝战争中一段极为特殊且关键的时期——第五次战役之后,直至停战协定最终签署。它并非仅仅聚焦于硝烟弥漫的前线厮杀,而是力图勾勒出一幅更为宏大、更为复杂的战争全景图,其核心在于呈现一种“边打边谈”的独特历史进程。军事上的激烈交锋与外交场合的无声博弈,如同车之两轮、鸟之双翼,共同构成了那段岁月的主旋律。

影片采用了多线并行的叙事结构,将观众的目光同时引向几个至关重要的场域。首先是炮火连天的前线战场。那里,志愿军将士们在极其艰苦的条件下,以血肉之躯抵御着装备精良的对手,每一次冲锋与坚守,都浸透着英勇与牺牲。战争的残酷性在此得到最直接的展现,枪炮声是这里唯一的语言。与此形成鲜明对比的,是远离前线枪声的谈判桌。在板门店及其他相关地点,一场没有硝烟的战争同样惊心动魄。外交官们唇枪舌剑,每一句措辞、每一个条款的争论,都关乎国家尊严与切身利益。这里的较量,虽不闻枪响,但其紧张程度与战略意义,丝毫不亚于前方的任何一场战役。

此外,故事还延伸至中立区这一微妙的地带。在这里,敌我双方在某种被规则约束的框架下进行接触与对峙,信任与猜忌交织,意外事件时有发生,使得局势更加波谲云诡。同时,影片也没有忽略广袤的作战后方。那里是前线力量的源泉,物资的调配、兵员的补充、民众的支援,构成了战争得以持续的生命线。通过这四条线索的交织与呼应,影片试图打破单一视角的局限,以一种全景式的、立体的方式,还原那段“打谈结合”的复杂历史,让观众深刻理解到,最终的和平曙光,是军事斗争与政治外交共同努力的结果。

如此宏大的叙事,必然需要众多鲜活的人物来支撑。作为系列收官之作,《志愿军:浴血和平》在角色塑造上呈现出“老角色回归”与“新角色加入”的特点,旨在共同塑造一幅波澜壮阔的英雄群像。在谈判这条线索上,张子枫饰演的李晓和宋佳饰演的林月明,将成为在特殊战线上捍卫国家利益的重要代表。她们或许没有持枪冲锋,但凭借智慧、勇气与坚定的信念,在外交场合为祖国争取着至关重要的权益。她们的沉着、机敏与坚韧,是另一种形式的战斗。

而在战火纷飞的前线,朱亚文饰演的吴本正、陈飞宇饰演的孙醒、彭昱畅饰演的姚庆祥等角色,则承载着展现军人血性与战场真实的任务。他们可能是运筹帷幄的指挥员,也可能是冲锋陷阵的普通战士。无论是面对敌人的猛烈进攻,还是在极端环境下生存与战斗,他们的故事都将具体而微地体现志愿军将士视死如归的革命英雄主义精神。每一个名字背后,都可能是一段可歌可泣的传奇。

尽管角色众多,战线不同,但所有人物都被一条清晰的主线紧密联系在一起,那就是“卫和平”的坚定信念。无论是谈判桌上的据理力争,还是战场上的奋勇杀敌,其最终目的都是为了早日结束战争,赢得真正意义上的、带有尊严的和平。这个共同的崇高目标,使得分散在不同时空、承担不同使命的角色们,凝聚成一个有机的整体,共同诠释了中国人民志愿军为和平而战、为祖国而战的伟大精神内涵。

从冰天雪地的长津湖,到寸土必争的上甘岭,再到谈判桌前无数个日夜的博弈,抗美援朝战争的胜利来之不易。《志愿军:浴血和平》试图捕捉的,正是这段历程中最为错综复杂也最为决定性的阶段。它不仅仅是对历史事件的简单复刻,更是对那种在极端困境下,为了和平理想而迸发出的惊人意志、智慧与牺牲精神的深度挖掘。通过电影这种艺术形式,那段波澜壮阔的历史得以再次生动呈现,提醒人们珍惜当下和平的弥足珍贵,并铭记那些为了这片和平而付出一切的先辈们。