19岁王力宏《代表作》:迫于无奈之作

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

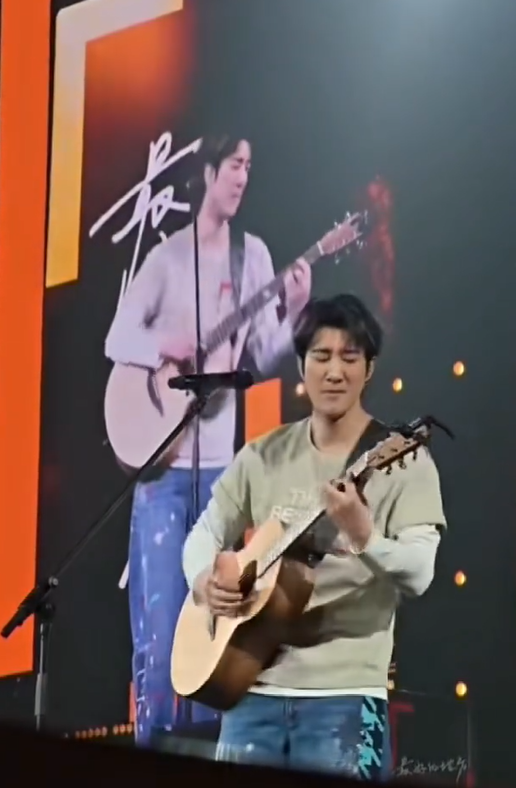

在近期的一场演唱会上,王力宏应歌迷点唱,再次演绎了经典歌曲《如果你听见我的歌》。当熟悉的旋律响起,他分享了这首作品背后不为人知的创作故事——那是一个关于失去与重生、困境与突破的转折点,发生在1996年,他年仅十九岁的夏天。

那时的王力宏刚签约福茂唱片不久,正处在职业起步阶段。他为一首已完成的伴奏作品投入了大量心血,却遭遇公司人事变动,老东家换人,导致歌曲版权无法保留。更棘手的是,伴奏制作费已经支付,精心打造的音乐资源面临付诸东流的危机。站在职业生涯的十字路口,这个年轻人面临着一个艰难抉择:是接受现实放弃这段旋律,还是另辟蹊径寻找新的可能?

“既然伴奏已经完成,为什么不重新创作呢?”这个念头最终占据了上风。王力宏做出了一个大胆决定——在原伴奏的基础上,完全重新创作旋律和歌词。这一选择看似是被动应对,实则成为了他音乐生涯的主动转折。那些日子,他沉浸在创作中,将对未来的不确定、对音乐的热爱、对成长的思考,全部倾注到这首作品中。

最终诞生的《如果你听见我的歌》,以其真挚的情感和流畅的旋律打动了无数听众。歌曲中“如果你在寂寞的时刻,却听见我的歌,你眼泪流过,是为什么”这样直击心灵的歌词,配合他清澈的嗓音,迅速在华语乐坛引起共鸣。这首歌不仅收录于他1996年发行的同名专辑中,更成为了他早期代表作之一。

回望这段创作历程,最值得玩味的是其中蕴含的辩证关系——正是那个看似阻碍发展的版权困境,反而激发了王力宏潜在的创作才能。这次“被逼出来”的创作经历,像一扇意外开启的门,让他发现了自己此前未曾充分认知的创作能力。在重新创作旋律和歌词的过程中,他不仅挽救了即将浪费的音乐资源,更在艺术上完成了一次自我确认。

这次经历对王力宏的职业生涯产生了深远影响。它成为了一个关键转折点,让他从单纯的演唱者,开始向唱作人的方向转变。此后,他更加坚定地走在创作道路上,逐渐形成了独特的音乐风格。从《公转自转》到《不可思议》,从《心中的日月》到《盖世英雄》,王力宏不断突破音乐边界,将西方音乐元素与华语流行乐巧妙融合,开创了“chinked-out”曲风,成为了华语乐坛不可或缺的音乐力量。

仔细审视王力宏的创作轨迹,不难发现《如果你听见我的歌》的创作经历在他心中埋下的种子。那种在限制中寻找自由、在困境中创造可能性的能力,成为了他日后音乐创作的重要方法论。当他后来在《不可思议》专辑中尝试多元曲风,在《心中的日月》里探索民族音乐与现代流行的结合,某种程度上都是在重复和拓展那个十九岁夏天获得的宝贵经验——创造性往往诞生于约束条件之下。

这一案例也折射出艺术创作中一个普遍规律:限制催生创新。如同十四行诗在固定格律中绽放诗意,古典油画在有限颜料中创造光影,音乐创作也常常在种种限制中迸发灵感。王力宏的这段经历提醒着我们,艺术创作中的困境与挑战,有时恰恰是激发潜能的催化剂。当熟悉的道路被阻断,新的路径才会被开辟;当原有的计划被打乱,隐藏的才能才得以显现。

从更广阔的视角看,王力宏与《如果你听见我的歌》的故事,不仅仅是一个音乐人的成长片段,也是关于如何将危机转化为契机的生动教材。它告诉我们,创作能力的觉醒往往发生在常规路径受阻之时,艺术的突破常常来自于对限制的创造性回应。这段经历塑造的不仅是王力宏的音乐生涯,也为我们理解创造性工作的本质提供了宝贵参考——在艺术创作的道路上,那些看似阻碍前行的坎坷,或许正是引领我们走向新境界的路标。