汉斯·季默音乐会:沉浸式音乐现场终极预告

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

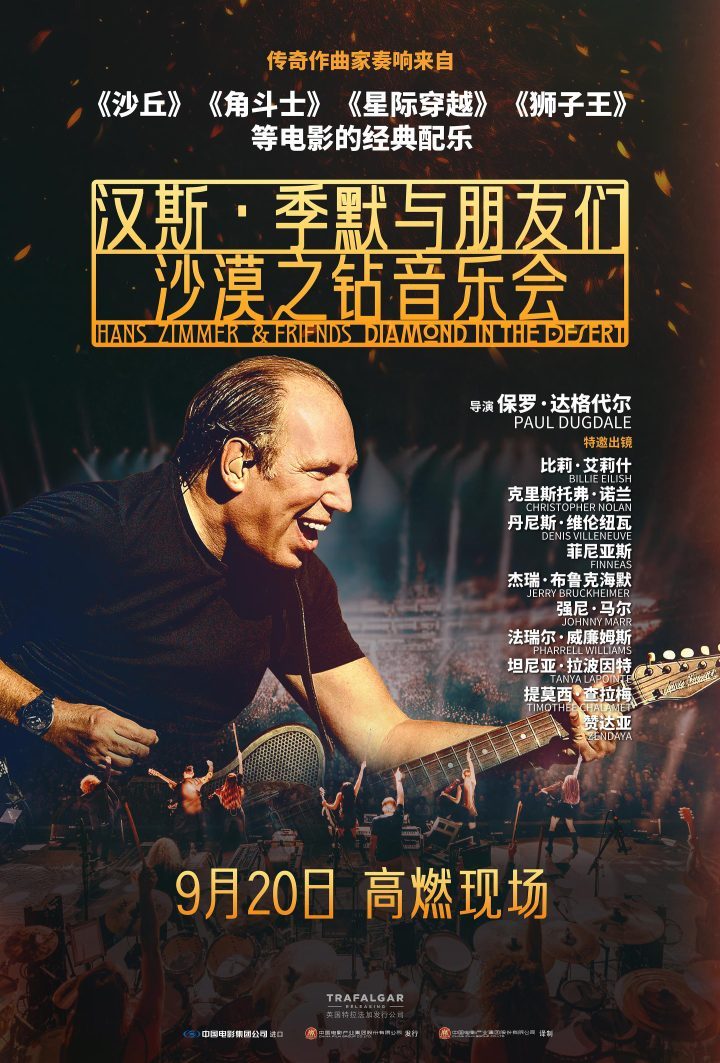

在九月的下旬,一部特殊的影片将与观众见面,它并非传统意义上的剧情片,而是一场视听盛宴的银幕再现——《汉斯·季默与朋友们:沙漠之钻音乐会》。这部作品模糊了音乐会现场纪实与幕后纪录片的边界,将著名电影配乐大师汉斯·季默于迪拜那座标志性建筑“沙漠之钻”内举行的盛大演出,完整地、并且富有深度地呈现在了影院之中。对于无数电影与音乐爱好者而言,这无疑是一次难得的、能够近距离感受这位当代音乐巨匠艺术魅力的机会。

影片最核心的吸引力,首先在于它所承诺的沉浸式体验。现代影院所具备的顶级环绕音响系统,成为了重现那场音乐会震撼效果的最佳载体。当灯光暗下,银幕亮起,观众将不再仅仅是旁观者。低音声部如同潮水般从四面八方涌来,弦乐的齐奏在头顶盘旋,那些熟悉的旋律仿佛具有了实体,将整个观影空间转化为音乐厅的池座。你可以清晰地听到每一把小提琴的弓弦摩擦,感受到定音鼓敲击时胸腔的共振,甚至能捕捉到演奏家们细微的呼吸声。这种身临其境的临场感,是家庭音响设备或普通视频播放所无法比拟的,它让坐在影院座位上的每一个人,都仿佛置身于迪拜音乐会现场的前排,与当时的观众一同屏息、一同欢呼。

当然,支撑起这场盛宴的,是汉斯·季默几十年来为影史所谱写的一系列不朽乐章。从《加勒比海盗》中那令人血脉偾张、充满自由与冒险精神的“Hes a Pirate”,到《盗梦空间》里厚重、迷离且充满哲学思辨的电子音墙;从《狮子王》辽阔非洲草原上的生命赞歌,到《盗梦空间》中那一声将人从梦境深渊拉回的“轰鸣”;从《星际穿越》里交织着人类孤独与探索精神的管风琴乐章,到《敦刻尔克》中滴答作响、催人心魄的时钟悬念……这些旋律早已超越了电影本身,成为了流行文化的一部分,深深烙印在全球几代观众的集体记忆之中。在影院中聆听这些经过精心编排和现场演绎的曲目,不仅仅是一次怀旧,更是一次对经典的全新感知和情感重铸。

然而,如果这部影片仅仅是一场音乐会的录播,那么它的价值或许将止步于一场优质的“线上演唱会”。其更珍贵的部分,在于它穿插于动人乐章之间的独家幕后花絮与深度对谈。影片带领观众穿越舞台的帷幕,走进汉斯·季默的创作世界。我们得以窥见他是如何与一众电影圈的顶尖人物,如克里斯托弗·诺兰等人,进行思想碰撞。其中,对于特定音效创作理念的揭示尤为引人入胜。例如,当被问及(或许是由演员“甜茶”提莫西·查拉梅所引出的)某个尖锐、不和谐的音效时,影片可能会揭示,这并非随性而为的杂音,而是汉斯·季默为了精准表达角色内心的混乱、焦虑或剧情转折点而刻意设计的“破局之笔”。这种创作方式,体现了他敢于打破传统音乐和谐律动,以声音直接服务于叙事内核的先锋理念。

这种理念,在与导演诺兰的合作中得到了淋漓尽致的体现。影片展现了这两位大师之间富有成效的“创意博弈”。他们的合作并非简单的委约与执行,而是一场持续的对话与相互激发。诺兰提供宏大的概念与叙事框架,汉斯·季默则用音乐为其构建情感与节奏的骨架。他那些在旁人看来或许有些“任性”甚至“苛刻”的要求——无论是动用庞大的合唱团,还是寻找某种前所未有的特殊音色——其背后都有着坚不可摧的逻辑:一切只为故事服务。正是这种对艺术表达的极致追求,才共同铸就了《盗梦空间》、《星际穿越》、《敦刻尔克》等影片独一无二的灵魂。

通过这样的多维呈现,一个立体而真实的汉斯·季默形象被塑造出来。他不仅是那位享有盛誉、才华横溢的配乐大师,手握奥斯卡、格莱美等无数奖项;更是一个充满孩童般热情与好奇的创作者。在排练现场,他可能会因为一个音符的偏差而严肃认真,也可能在与乐手们的互动中流露出天真烂漫的笑容。他既有掌控庞大乐团与电子音乐矩阵的恢弘气魄,也有在探讨音乐细节时展现出的细腻与执着。这种反差魅力,让大师的形象不再遥远,而是变得可亲、可感,充满了人性的温度。

因此,《汉斯·季默与朋友们:沙漠之钻音乐会》是一次对汉斯·季默音乐宇宙的深度巡礼。它既满足了听众对于纯粹听觉享受的渴望,通过影院技术将一场顶级音乐会的能量原汁原味地送达;又满足了影迷与乐迷对于创作幕后的好奇心,揭开了那些经典旋律诞生的秘密。它让我们看到,伟大的电影配乐从来不是画面的附庸,而是与镜头语言并驾齐驱的叙事力量,是直接叩击观众心门的艺术形式。在九月二十日之后,走进影院的观众将获得的,不只是一段两个小时的娱乐时光,更是一次对现代电影音乐的理解与敬意,一次与创造了我们时代声音的巨匠的灵魂对话。