《志愿军3:浴血和平》角色海报发布,和平热望

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

《志愿军3:浴血和平》作为陈凯歌执导的《志愿军》三部曲的终章,选择在九月三十日这一临近国庆的重要档期上映,其意义已然超越了普通的商业电影范畴。这部影片将镜头聚焦于抗美援朝战争中极为特殊且复杂的“边打边谈”阶段,试图通过宏大的叙事与细腻的人物刻画,展现那段交织着炮火与唇枪舌剑的历史。

影片在叙事结构上采用了双线并行的方式,这是其最为核心的叙事特征。一条线索是前方战场的浴血奋战。硝烟弥漫的阵地上,志愿军战士们顶着敌人的优势火力,在极其艰苦的条件下进行着殊死搏斗。这里的叙事充满了动作场面与战争残酷性的直接呈现,枪林弹雨、冲锋陷阵、阵地争夺,构成了观众对战争最直观的印象。另一条线索则是后方谈判桌上的博弈。在板门店及其他外交场合,中朝代表与对手进行着另一场没有硝烟的战争。这里的较量关乎战略全局、国家尊严与战后秩序,每一句发言、每一个条款的争执,其背后都与前线将士的牺牲紧密相连。这两条线索并非孤立存在,而是被导演巧妙地编织在一起,形成强烈的互文关系。前方的一次局部胜利,可能为后方谈判增添一个筹码;后方谈判桌上的一轮僵持或突破,又会直接影响前线的军事部署与战士们的命运。这种叙事手法,不仅清晰地展现了当时“军事斗争与政治斗争紧密结合”的战略态势,也极大地丰富了影片的层次感与戏剧张力,让观众得以从宏观与微观两个层面理解这场战争的复杂性。

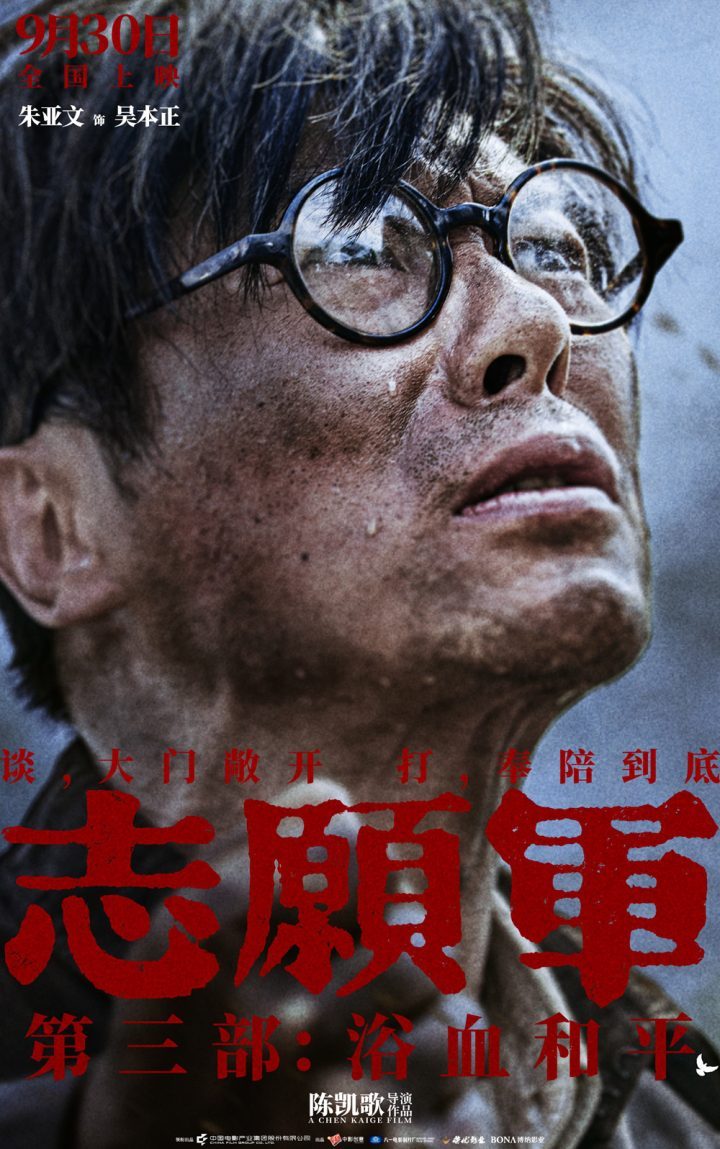

影片的主题并未停留在对战争场面的简单再现,而是深入挖掘了参与其中的个体——那些被称为“最可爱的人”的志愿军战士们——的内心世界与精神信仰。无论是前线持枪冲锋的士兵,还是在谈判桌前据理力争的外交人员,他们身处不同的“战场”,却共享着一种共同的信念:那就是对家国的无限忠诚与对和平的深切渴望。战争是残酷的,它剥夺生命,摧毁家园,但支撑着这些战士在极端环境下保持坚韧与智慧的,正是为了守护身后的祖国人民,以及终结战争、缔造和平的终极目标。影片通过张子枫、宋佳、朱亚文、陈飞宇、彭昱畅、肖央、王砚辉等领衔主演,以及郭涛、王传君、李晨、杜江、冯绍峰、闫妮、王阳等庞大演员阵容的演绎,力图塑造出有血有肉、情感丰富的志愿军群像。他们不再是历史书中遥远的名词,而是有着具体面孔、鲜明性格和情感波动的个体。

此前发布的“和平热望”角色海报,已经为影片的情感基调做了预热。这些海报捕捉了战士们瞬间的神态,他们的眼神中或许有历经战火后的疲惫与沧桑,有对逝去战友的哀思,但更深处,则闪烁着对未来的憧憬、对家园的思念以及对和平到来那一刻的真切期盼。这种复杂情感的传递,使得影片超越了单纯歌颂英勇的层面,增添了人文关怀的厚度。它提醒观众,英雄也是凡人,他们厌恶战争,但为了更长久的和平,他们选择了直面战争,并以非凡的智慧和坚韧不拔的意志去争取胜利。

从系列定位来看,作为三部曲的收官之作,《志愿军3:浴血和平》承担着总结与升华的使命。前两部作品已经铺垫了战争的起因和前期的重要战役,而最终章则深入到战争进程中更为胶着、也更能体现战略智慧与意志较量的阶段。“浴血和平”这个片名本身就充满了辩证的意味:和平并非乞求而来,它是通过前线将士的浴血奋战与后方代表的坚决斗争,用巨大的牺牲和坚定的立场换来的。这深刻地揭示了和平的珍贵与来之不易。

陈凯歌导演以其擅长的人文视角和历史厚重感来处理这一题材,令人期待。他如何平衡宏大历史叙事与个体命运描写,如何将激烈的战争场面与紧张的外交博弈有机结合,如何通过精湛的视听语言让当代观众理解并共情七十多年前那代人的选择与牺牲,这些都是影片成败的关键。强大的演员阵容为角色塑造提供了保障,每一位演员都需要精准把握其所扮演人物在特定历史情境下的状态与内心活动,从而汇聚成一幅波澜壮阔又细致入微的历史画卷。

总而言之,这部影片旨在通过再现抗美援朝战争末期“边打边谈”的复杂局面,颂扬志愿军将士为守护家国、期盼和平所展现出的崇高爱国主义精神、革命英雄主义精神和国际主义精神。它不仅仅是对一段历史的回顾,更是一次关于牺牲、信念与和平价值的深刻探讨,期望能引发观众跨越时空的情感共鸣与思想回响。在当今的国际形势下,这样的历史回望或许也能提供某种关于如何捍卫和平、维护尊严的现实思考。