对话朱翌冉:中国人太空拍电影梦圆!

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

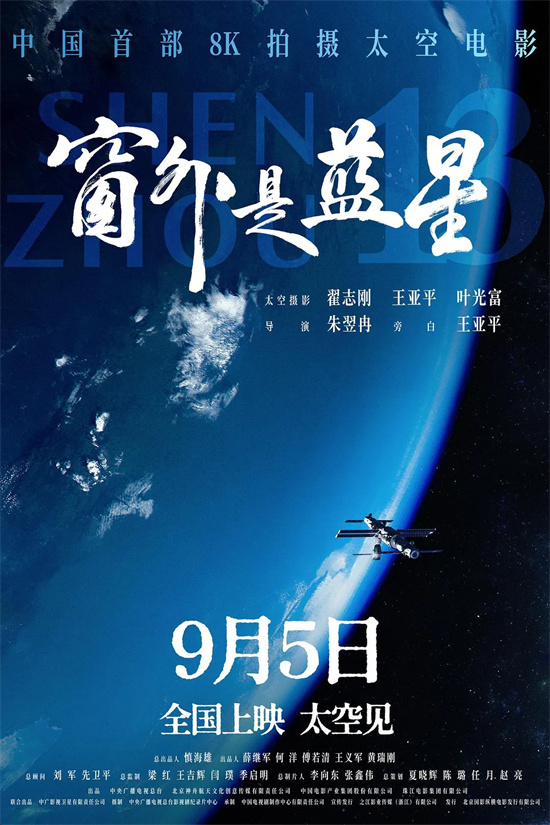

浩瀚宇宙,深邃无垠,距离地球表面四百公里的轨道上,中国空间站正以每秒约七点九公里的速度环绕飞行。在这个人类尖端科技的前哨站内,神舟十三号航天员乘组的翟志刚、王亚平、叶光富三位航天员,除了完成繁重的科学实验与技术试验任务外,还肩负着一项特殊的使命——他们手持特制的国产八K摄影机,成为了中国首部太空实拍电影在轨的摄影师。这部作品的诞生,源于中国自主建造空间站,天和核心舱发射成功所开启的新时代,它不仅仅是一次艺术创作,更是一次被赋予国家意义的文化实践,是中国电影史上一次前所未有的拍摄,开创了太空实拍电影的先河。

将摄影机带入太空并完成拍摄,是一项极其复杂的系统工程。拍摄设备采用的是全国产特制的八K摄影机,为了确保它能在极端环境中正常工作,科研团队攻克了包括火箭发射时剧烈的震动测试、空间环境下的高真空、宽温变与强辐射考验,以及在空间站内实现安全可靠的适配性充电与数据存储等一系列技术难题。在失重的环境下,拍摄工作本身也充满了挑战。摄影机需要用特制的尼龙粘扣固定在舱壁或特定位置,而航天员在操作时,由于缺乏地面的支撑,反而需要耗费更多的体力来维持自身的稳定和摄影机的平稳,每一个镜头的获取都比在地面上要艰辛得多。为了确保万无一失,项目团队还准备了两台备份摄影机,通过天舟货运飞船运送至空间站,体现了中国航天严谨细致的作风。

在地面,一个专业的电影创作团队与航天系统紧密协作。由于航天员训练任务繁重,在发射前,地面团队仅有短短三个小时的“黄金时间”对航天员进行设备操作培训和创作理念的沟通。双方达成了一个核心的共识,那就是拍摄一部“真实、有温度、带有情感”的电影,不仅要展现太空的壮美,更要突出航天员作为“普通人”的细腻情感与日常生活。当航天员进入空间站后,实时的沟通变得极为有限。地面团队无法即时查看拍摄的素材,只能通过新闻报道来猜测航天员的工作进度,经历着一种“惶恐的等待”。他们需要根据航天员不公开的、动态调整的工作日程,实时地修订拍摄计划清单,再通过邮件发送上去,这种天地之间的异步协作,本身就是一种开创性的尝试。在整个任务期间,累积的拍摄素材被存储在四十张珍贵的存储卡中,当航天员凯旋,任务团队最关心的问题之一,就是这些承载着心血与期待的存储卡是否完好无损。

这部影片的素材内容极为丰富,它包含了从舷窗外俯瞰的震撼地球影像,诸如璀璨的城市灯光、壮丽的海洋风暴、蜿蜒的大江大河;也捕捉到了深邃宇宙中的种种奇观。镜头不仅对准了宏大的场景,也细致记录了航天员在轨生活的点点滴滴,包括空间站内的日常工作、舱外作业的惊险瞬间,以及应对各种紧急情况的避险演练。尤为珍贵的是,航天员们凭借他们的专业素养和艺术直觉,捕捉到了许多计划之外的精彩镜头。例如,他们记录下的“天舟二号货运飞船撤离”画面的完美程度,其真实感和精准的构图,甚至一度被误认为是计算机生成的CG特效,这恰恰证明了实拍所带来的无可替代的视觉冲击力和真实质感。

在叙事结构上,影片采用了线性叙事的手法,按照时间顺序和航天员自身的心理感受进行剪辑。观众将跟随镜头,体验从火箭发射时的紧张与期待,到进入太空后逐渐适应失重环境,再到执行出舱任务时面对浩瀚宇宙的敬畏,以及长时间驻留期间,在特定时刻如春节时,对地球家园和亲人的深深思念。这条清晰的情感轨迹,将航天员所承载的宏大国家使命与他们内心最真实的个人情感巧妙地编织在一起,使得影片超越了单纯的记录,具备了深厚的人文关怀。航天员王亚平为影片录制的旁白,充满了真情实感,没有过多的修饰,却为影片注入了独特的情感张力和被观众称为“中国式浪漫”的诗意。三位航天员在镜头前自然流露的鲜明个性、不同的背景与特质,也构成了影片意想不到的亮点,这一切都源于真实,超出了导演最初的预期,使得人物形象更加丰满、可信。

著名科幻作家刘慈欣在评价这部作品时表示,它像一份来自现实的礼物,让曾经遥不可及的太空探索变得触手可及,有力地点燃了公众对宇宙的好奇与向往。影片的导演则对未来充满期待,他认为这部电影迈出了至关重要的一步,意味着未来我们对太空的呈现,将不再仅仅依赖于科幻的想象。他希望能借此推动中国电影工业在太空实景拍摄领域的步伐,并相信在不久的将来,将会出现一部完全在太空实拍的故事片。随着中国空间站的长期稳定运营和持续发展,可以预见,未来必将涌现出更多跨越天地界限的国产影视作品,从不同的角度讲述中国人与太空的故事。

《窗外是蓝星》已然超越了作为一部电影的范畴,它是一次记录中国航天事业跨越式发展的重要影像实验,其价值不仅在于所呈现的壮丽画面和动人故事,更在于它为未来中国乃至全球的太空题材影视创作,点燃了充满无限可能的“火种”。它证明了在追求科学与技术极限的领域,人文艺术同样可以找到其生根发芽的沃土,并且能够与之交融,产生震撼人心的力量。这部作品矗立在那里,仿佛在向世界宣告,中国探索太空的脚步坚定不移,而中国人记录和诠释这场伟大征程的方式,也同样充满了创新与温情。