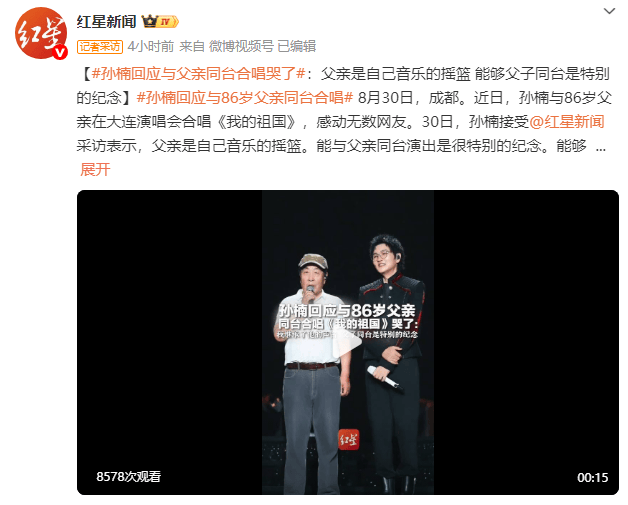

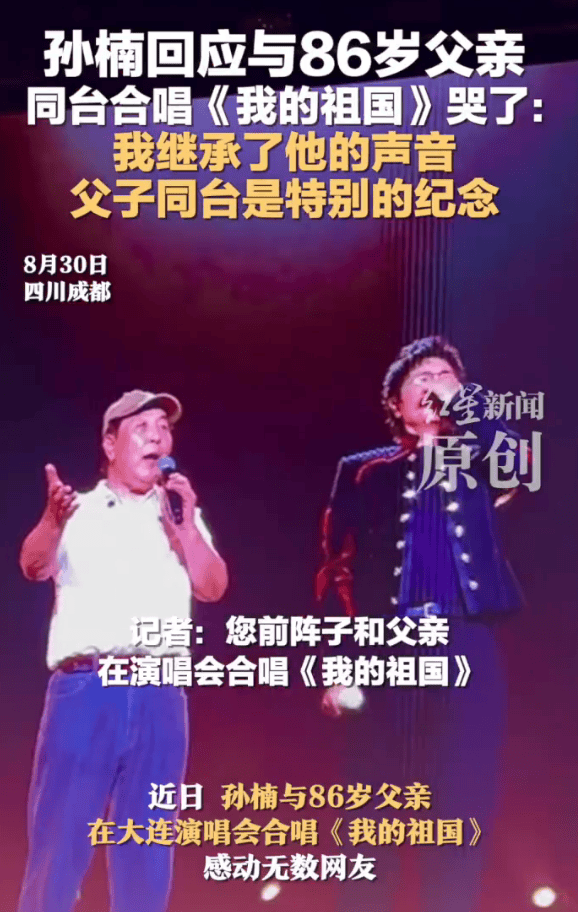

孙楠与86岁父亲合唱《我的祖国》泪洒舞台

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在聚光灯的中央,一位年过五旬的歌者微微侧身,目光温柔地落在身旁白发苍苍的老人身上。当《我的祖国》那熟悉的旋律在大连体育场上空响起,两代人的声音交织在一起,八十六岁的孙父指节随着节拍轻轻叩击话筒,而孙楠在唱到“这是美丽的祖国”时,声音突然颤抖,眼眶湿润。这个夏夜的舞台,瞬间超越了商业演出的范畴,成为一场跨越时空的情感仪式。

这位被誉为“音乐摇篮”的父亲,名为孙孝安,一生深耕于声乐教育领域。从上世纪六十年代起,他就在大连当地的文艺团体和学校从事声乐教学工作,培养了一批又一批音乐人才。在孙楠的童年记忆里,家中总是萦绕着父亲的练声和钢琴旋律,音乐不是刻意学习的技能,而是如同呼吸般自然的生活组成部分。孙孝安不仅传授给儿子科学的发声方法,更重要的是,他将对音乐的敬畏与热爱植入了孙楠的艺术基因中。

《我的祖国》对孙家父子而言,远不止是一首经典红歌。在接受后台采访时,孙楠回忆道:“这首歌的每一个音符都刻在我的童年记忆里。父亲在我刚学会说话不久就开始教我唱这首歌,他说这首歌里有中国人的根。”在那个物质相对匮乏的年代,音乐成为了孙家最丰盛的精神盛宴,而《我的祖国》则像是这个音乐世家的传家宝,承载着两代人之间无法割舍的情感纽带。

演出的视频片段在社交媒体迅速传播,二十四小时内播放量突破五千万次。无数网友被这一温馨画面打动,“看到孙爸爸站在台上依然挺拔的身姿,我突然理解了什么是艺术的传承”、“孙楠在父亲面前瞬间变回那个学唱歌的小男孩,这一幕太动人了”。这种强烈的情感共鸣,源于人们对纯粹亲情的共同向往,以及在快节奏现代生活中对传统文化传承的深切渴望。

从文化人类学视角观察,这场父子同台的表演构成了一种典型的“通过仪式”。舞台成为神圣空间,音乐作为媒介,完成了两代人之间艺术血脉的确认与传递。孙楠在台上的哽咽,不仅是对父亲的感恩,更是对时光流逝的感慨——那个曾经教他识谱的父亲已然老去,而他自己也已步入中年,唯有音乐永恒。

这场演出也引发了音乐教育界的讨论。中央音乐学院教授王黎光评论道:“孙楠父子的案例让我们看到,家庭音乐教育中情感培养的重要性远胜于技巧训练。当音乐成为亲情的一部分,它就能产生最持久的影响力。”这与当下许多功利化的音乐教育形成鲜明对比,提醒人们回归音乐教育的本质——用爱传递美。

在中国社会逐渐步入老龄化的今天,这场演出还具有更深层的象征意义。它展现了老年人依然能够站在社会文化的中心位置,以其积累的智慧与经验继续发挥价值。孙父站在数万人舞台上的从容,为“老年价值”提供了生动注脚,打破了年龄的刻板界限。

当演唱会结束,孙楠小心翼翼地搀扶父亲走下台阶,这个细节被现场观众记录下来,成为另一个感动人心的瞬间。从舞台上的并肩而立到舞台下的悉心搀扶,这不仅是艺术传承的完成,更是生命轮回的见证。音乐在此刻超越了艺术本身的功能,成为连接记忆与当下、个人与时代、家庭与社会的精神桥梁。

这场看似简单的父子同台,折射出当代中国社会对传统文化价值的重新审视与回归。在物质日益丰富的今天,人们开始重新发现那些曾经被忽视的情感财富——家庭的温暖、传承的力量、文化的根脉。孙楠与父亲的故事之所以能引发如此广泛的情感共鸣,正是因为它触动了当代中国人内心最柔软的部分:对根的眷恋,对传承的渴望,以及对纯粹情感的珍视。