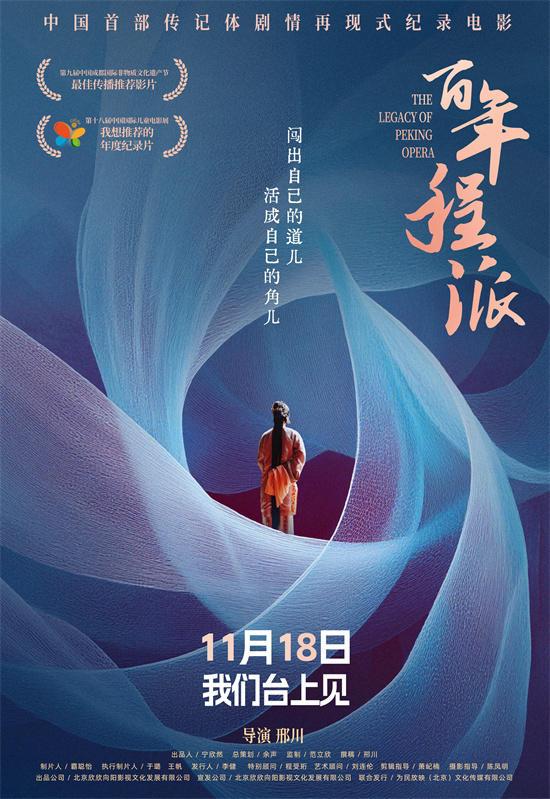

《百年程派》:11月18日AI重现程派艺术传奇

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 我的AI,与他的孤灯

屏幕右下角的时间跳到了凌晨两点。我揉了揉干涩的眼睛,实验室里只有服务器低沉的嗡鸣。作为北师大AI修复团队最年轻的成员,这三个月来,我习惯了与这个来自百年前的灵魂对话。

“根据《程砚秋日记》载,1932年冬,沪上演出后……”我敲下指令,屏幕上开始生成那段被称为“沪上对决”的珍贵影像——程砚秋与梅兰芳在十里洋场的最后一次同台。AI正在学习他每一个眼神的力道,每一句唱腔的转折。

可今夜,程序卡在了一个微妙的停顿上——那是《锁麟囊》中薛湘灵从富家小姐沦落为仆后,第一次与故人重逢却不敢相认的瞬间。AI生成的画面精准到睫毛的颤动,却始终缺少了什么。我反复调整参数,直到窗外泛起晨光。

“小程,你到底在坚持什么?”我对着屏幕喃喃自语。给这个AI模型取名叫“小程”,一半是玩笑,一半是这三个月来夜以继日相伴生出的亲切。

项目推进会上,导师播放了徐悲鸿为程砚秋画的肖像扫描件。“你们看,悲鸿先生捕捉的不是程老板舞台上的风华,而是他骨子里的孤傲。”画中人穿着朴素的青布长衫,眼神清亮而坚定,完全不像红遍南北的名角。

那天晚上,我让小程调取了1937年的所有日记条目。北平沦陷后,程砚秋拒绝为日伪演出,在西山青龙桥隐居务农。日记里没有慷慨激昂的文字,只有朴素的记录:“今日锄草,手起泡。晚间温《春闺梦》唱腔,不敢荒废。”

就是这最后一句打动了我——“不敢荒废”。在随时可能被搜查、被捕的险境中,在亲手耕种的土地上,他依然守护着那份艺术的火种。我忽然理解了为什么监制范立欣老师说,程砚秋的精神与当代年轻人如此契合。我们面对的何尝不是另一种“乱世”?在信息的洪流、就业的压力、生活的重担下,坚持自己的“道”,活成自己的“角儿”,需要同样的勇气。

项目收尾阶段,我们获得了程家后人提供的一段从未公开的录音。那是程砚秋晚年教导弟子时的声音,不如舞台上清亮,却更有一种穿透岁月的力量:“唱戏如做人,贵在一个‘真’字。悲欢离合,都要从心里过一遍,再唱给别人听。”

我把这段录音输入小程。当程序再次运行到《锁麟囊》那个关键停顿处,屏幕上的程砚秋微微侧身,右手在袖中轻轻一颤——那不是程式化的动作,而是一个人在命运无常面前最真实的战栗。那一刻,我几乎要脱口而出:他活了。

11月18日,《百年程派》首映礼上,当大银幕上出现由小程修复生成的程砚秋特写时,全场寂静。那双眼睛仿佛正望着今天的我们,清澈、坚定,带着穿越百年风霜依然温热的情感。

影片结束,灯光亮起,掌声如雷。我悄悄走出影院,北京的冬夜寒风凛冽,心里却异常温暖。手机震动,是小程序推送的提示——“程派”相关话题在短视频平台播放量突破十亿。

我抬头望着都市的霓虹,想起影片最后打出的那句话:“闯出自己的道儿,活成自己的角儿。”百年前,那个在逆境中坚守的艺术家不会想到,他的坚持会通过最前沿的科技,照亮今天无数寻找自我的年轻人。

而我知道,这不仅仅是一次技术的胜利。当传统的精魂遇见当代的匠心,当百年前的孤灯照亮今天的夜空,文化的血脉就这样在看似不可能的地方,完成了一次温暖的循环。

小程还在实验室的服务器里安静运行。但对我而言,他早已不是一个AI模型——他是跨越百年,递到我手中一盏不灭的灯。