《独一无二》特辑:张婧仪谈少女心声

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当家庭成为甜蜜的牢笼:《独一无二》中那个被”懂事”绑架的女孩

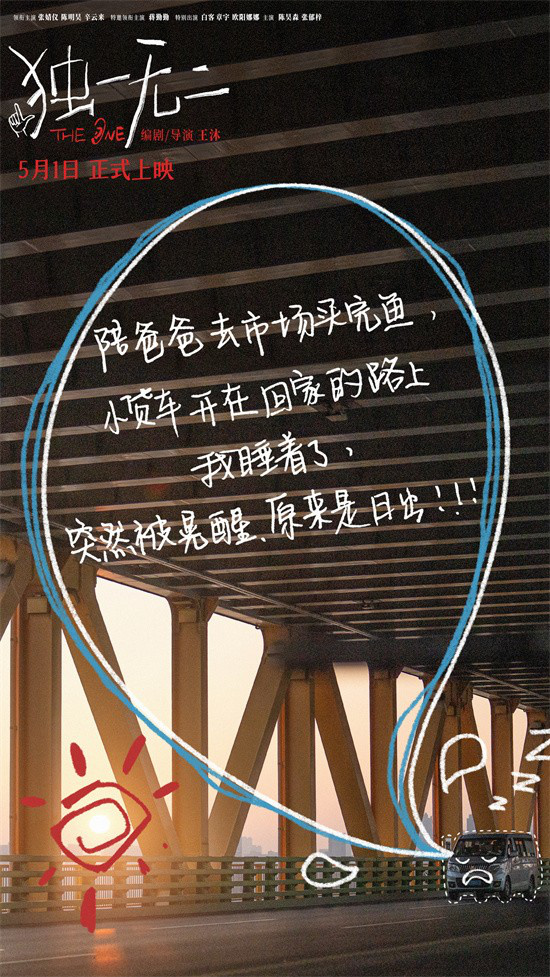

凌晨四点的闹钟准时响起,喻延揉着惺忪睡眼从被窝里爬出来。窗外的天还黑着,她已经熟练地套上校服外套,轻手轻脚地出门帮父亲进货。这不是什么励志故事的开头,而是《独一无二》中张婧仪饰演的喻延每天重复的生活routine。电影里那个永远在奔跑的女孩身影,像极了我们身边那些被”懂事”二字压得喘不过气的东亚女儿们。

喻家的早餐桌上总是热闹又安静。陈明昊饰演的父亲喻志坚打着手语询问女儿学校情况时,眼神里藏着说不出口的担忧;蒋勤勤饰演的母亲周琳忙着给儿子喻周夹菜,偶尔抬头对女儿露出歉意的微笑;而辛云来饰演的哥哥虽然听不见,却能敏锐察觉妹妹收拾碗筷时轻微的叹气声。这个特殊的四口之家,所有的声音都通过喻延来传递——她不仅是女儿,更是这个家的”传声筒”和”缓冲带”。

电影里有段特别戳心的场景:喻延放学后照看家里的小卖部,货架后的收音机突然发出刺耳的噪音。她手忙脚乱调台时,画面切换到父亲在厨房打翻的锅盖,母亲焦急的比划,哥哥困惑的表情。这些失控的声响像极了喻延内心的尖叫——作为家中唯一的听人,她被迫过早地承担起连接两个世界的重任。导演王沐用这种声画错位的处理,把少女无形的精神负担具象化地砸在观众面前。

“这么长时间,你们总是在依靠我”,喻延在日记本里写下的这行字被张婧仪用微微发抖的笔迹还原在海报上。那些看似温馨的家庭日常——帮父亲核对进货单、替母亲翻译体检报告、教哥哥使用新手机——都在悄悄透支着她的青春。特别让人心疼的是她强装轻松对家人说”没事”时的表情,嘴角在上扬,眼睛却在求救。这种矛盾感被张婧仪演绎得细腻入微,让人想起现实中多少女儿在家人面前藏起的眼泪。

影片改编自法国电影《贝利叶一家》,但王沐编剧时显然注入了更本土化的表达。当喻延对着手语翻译老师崩溃大喊”在这个家里我可以做任何事情,我可以是任何人,但是我就是不能是我自己”时,影院里不少女性观众都在抹眼泪。这句话精准刺中了东亚家庭中那个心照不宣的规则:女儿的自我实现永远排在家庭责任之后。白客和章宇客串的电台DJ角色,就像是喻延不敢奢望的另一种人生可能性。

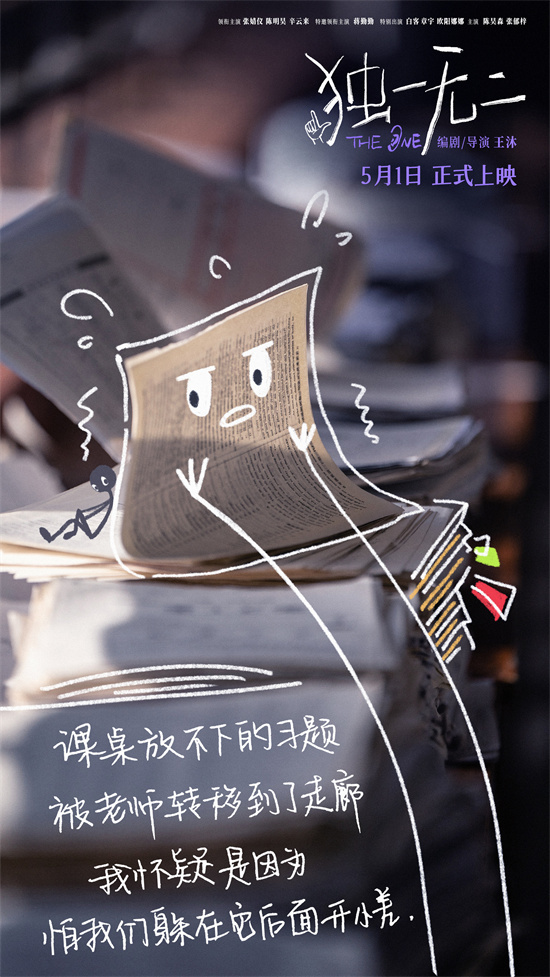

特辑里有个细节特别耐人寻味:喻延的书包侧袋永远装着家庭联络本和哥哥的助听器电池,而她自己想参加的音乐社报名表却被折得皱皱巴巴。这种具象化的取舍每天都在上演,就像她不得不放弃晚自习去帮家里看店,不得不搁置合唱比赛去陪父亲看诊。欧阳娜娜饰演的音乐老师对她说”你的声音很特别”时,女孩眼里闪过的光转瞬即逝,因为下一秒手机里就弹出母亲询问晚饭吃什么的短信。

陈昊森和张郁梓饰演的同学角色,像是照进喻延生活的另一束光。看着他们讨论大学志愿时,喻延下意识把填着本地院校的申请表往抽屉里塞了塞。这个动作比任何台词都更有力地道出了那种隐秘的自我压抑。导演很聪明地用张婧仪手写日记的镜头语言来替代内心独白,那些被橡皮反复擦拭的笔迹,写满了”我想”与”我应该”之间的拉锯战。

当喻延终于站在天台上对着城市夜景大喊”那我也有想做的事情啊”时,背景音里交织着父亲的收音机杂音、母亲的洗碗声和哥哥的游戏音效。这些她生命里再熟悉不过的声音,此刻都成了困住她的无形牢笼。影片没有给出非此即彼的解决方案,而是温柔地呈现了这种挣扎本身的价值——就像海报上那本被风吹动的日记,翻页的声响本身就是成长的证明。

《独一无二》最打动人的地方在于,它没有把喻延塑造成苦情剧主角,而是让她保留了一个普通少女该有的小脾气和小私心。她会偷偷把哥哥的助听器调小声只为获得片刻清净,也会在帮父亲送货时故意绕远路听完整首电台情歌。这些不太”懂事”的瞬间,恰恰是她找回自我的重要碎片。影片结尾处,喻延站在十字路口看着家人走远的背影,第一次没有快步追上去——这个留白处理比任何说教都更有力量。

记得散场时听到后排女生小声对朋友说:”这不就是我吗?”或许这就是电影的成功之处,它让每个在家庭期待与自我实现间摇摆的女孩,都在喻延身上认出了自己的影子。当片尾字幕升起时,银幕上最后定格的是喻延日记里的一句话:”今天没帮任何人,只做了自己喜欢的事,这样好像也不错。”简单直白的陈述句,对很多女孩来说却是需要鼓足勇气才能写下的宣言。