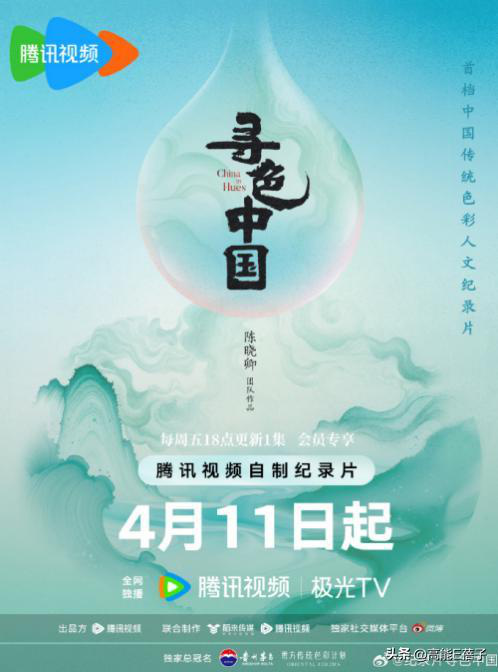

《寻色中国》北京首映 4月11日启东方美学之旅

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当陈晓卿的镜头遇上中国传统色,这部纪录片要让你重新认识”中国红”

你有没有想过,我们随口说出的”中国红”背后藏着多少故事?那些在古建筑上斑驳的彩绘、在传统服饰上跳跃的纹样、在瓷器釉面流淌的青花,究竟承载着怎样的文化密码?腾讯视频4月11日开播的《寻色中国》就要带我们解开这些谜题。这部由拍出《舌尖上的中国》的陈晓卿团队操刀的纪录片,花了整整一年时间跑遍全国,用镜头捕捉那些快要消失的传统色彩技艺。

摄制组这次玩得挺大。他们不仅跑遍了大陆各省市,还专门去了港澳台地区找那些藏在市井里的老手艺。听说用了不少高科技设备,连故宫屋檐上那些几百年没变过的琉璃瓦颜色都给拍出了新花样。每集会聚焦一个主题色系,比如有一集专门讲古代皇帝才能用的明黄色,从龙袍到宫殿,这种颜色怎么就成了权力的象征;还有一集说青花瓷的”青”,工匠们怎么把天上的颜色烧进泥土里;最让我好奇的是讲女性与色彩的那集,从唐代女子的胭脂到苗族姑娘的银饰,原来色彩还能讲出这么多性别故事。

首映礼上陈晓卿说了个挺有意思的观点。他说团队这次不想当老师,就想当好”讲故事的人”。确实,看预告片里有个镜头印象特别深:陕西老艺人蹲在土墙前调矿物颜料,手指缝里嵌着五颜六色的粉末,突然抬头说了句”这颜色是我爷爷的爷爷传下来的配方”,比任何解说词都有冲击力。这种带着烟火气的表达,倒是很符合他们团队一贯的作风——把高高在上的传统文化拍得让人想伸手摸一摸。

茅台这次冠名有点意思。他们的总工程师王莉在论坛上说,酒瓶上那抹”霁蓝”其实源自宋代瓷器,说着还掏出个色卡对比,活像上课的化学老师。不过最颠覆认知的还是色彩学者郭浩的发言,他直接说”中国古人对颜色的想象力可比红黄蓝绿紫丰富多了”,当场展示了从敦煌壁画里提取的”退红”色——一种会随着光线变化的奇妙粉色,据说在唐代专用来画仙女衣带。

建筑专家李路珂晒出的故宫彩绘分析图更绝。太和殿屋檐下那些蓝绿色彩画,近看是祥云图案,退后三步看居然形成了立体透视效果——古人早在六百年前就玩起了视觉魔术。香港设计师华戈说得更直白:”现在年轻人总追潘通流行色,却不知道我们祖先调出的松花绿比莫兰迪高级多了。”这话虽然有点凡尔赛,但看他展示的粤绣作品,用丝线绣出的渐变效果确实让现代数码印花都显得生硬。

看片花时有个细节特别戳人。在福建拍传统大漆工艺时,老师傅把新鲜朱砂混进生漆,镜头跟着刷子划过木胎,原本暗红的漆面遇到空气后竟慢慢变成璀璨的金色,弹幕瞬间炸出一片”魔法!”。这种化学反应般的色彩变幻,大概就是主创说的”让颜色从博物馆玻璃柜里活过来”吧。团队还特意去了新疆拍艾德莱斯绸,维吾尔族姑娘们把桑葚、核桃皮甚至铁锈都变成染料,在织机上拉出彩虹般的丝线,弹幕里有人说”这不比化学染料高级?”

最让人期待的是第三集讲的”叛逆色”。原来古人也有自己的”非主流”——宋代文人偏爱”天水碧”这种朦胧的灰绿色,明代闺秀们偷偷流行过”出炉银”这种带金属光泽的白色,甚至还有用有毒矿物调出的”鬼脸青”,专用来画钟馗像。这些游离于正统五色体系外的颜色,倒让我们看到了历史课本里不会写的鲜活侧面。

现在想想,我们这代人可能真是”色盲”——能分清几十种口红色号,却说不清自家祠堂门匾上金漆的来历;知道年度流行色是”长春花蓝”,但叫不出苗绣里那种介于蓝绿之间的特有色彩叫什么。这片子来得正是时候,4月11日起每周五晚饭点,腾讯视频上跟着镜头补补这门缺席太久的”色彩课”,说不定下次旅游时再看那些古建筑,能多看出几分滋味来。毕竟就像首映礼上某位嘉宾说的:”读懂了中国人的调色盘,才算摸到了文化基因的密码本。”