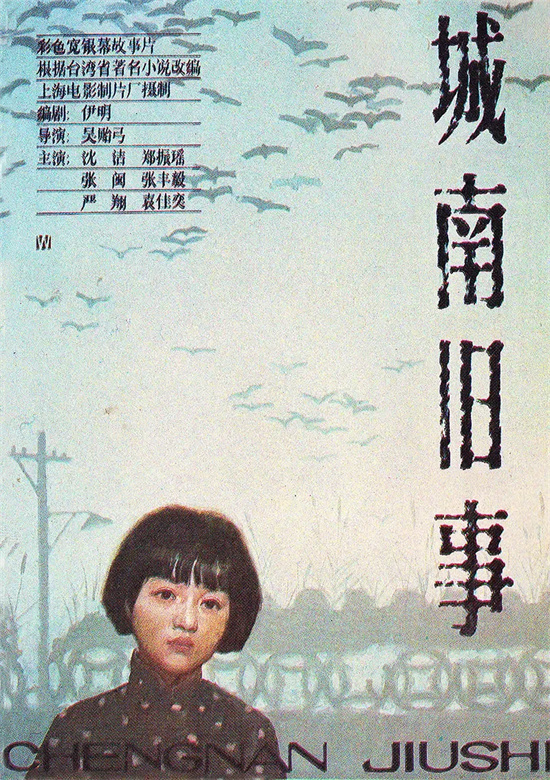

5月14日电影频道《城南旧事》:倾听往昔故事

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 火车汽笛声里的城南旧事

“长亭外,古道边,芳草碧连天…”李叔同的《送别》在电影里响起的时候,我总忍不住跟着哼唱。这首曲子就像一根线,把《城南旧事》里那些零碎的故事串成了一串珍珠。1983年的老电影,现在看还是那么有味道。

六岁的英子穿着红棉袄在胡同里跑来跑去,她那双眼睛啊,亮得能照见人心。导演吴贻弓说,他挑了一千多个孩子才选中沈洁,就是因为她看人的样子特别真。这双眼睛先看见了”疯女人”秀贞——大人们都说秀贞是疯子,可英子发现她只是太想自己的女儿了。谁能想到,英子天天一起玩的妞儿就是秀贞的孩子呢?那天晚上下着大雨,母女俩终于相认了,可转眼就死在了火车轮子底下。英子发着高烧,迷迷糊糊地问:”这到底是怎么档子事儿啊?”银幕前的我也想问,为什么好不容易团聚的人,转眼就没了?

胡同口那个总对英子笑的年轻人,被抓走的时候还冲她挤眼睛。他偷东西是为了供弟弟读书,可英子捡到的小铜佛偏偏让警察找上了门。我记得他说:”海跟天,好人跟坏人,将来总有一天你会分得清的。”这话现在想起来还扎心。那时候的穷人家孩子,想读书就得去偷,这算好人还是坏人?电影里没直接说,可那个年轻人被押走时回头看英子的眼神,比什么台词都明白。

宋妈的故事最让我难受。她在英子家当奶妈,自己两个孩子留在乡下。每次收到信都让英子念,结果等来的消息是儿子淹死了,女儿被丈夫卖了。宋妈坐在厨房里抹眼泪的画面,我到现在都记得清清楚楚。后来她男人来把她接走,英子追到门口,宋妈骑着毛驴回头看的那个镜头,看得人心里发酸。那时候多少乡下女人都是这样,养活了别人家的孩子,却顾不上自己的骨肉。

电影里的老北京胡同,其实是在上海江湾机场搭出来的。美术组照着老地图,一块砖一片瓦地还原,连门墩石鼓都做得跟真的一样。暖黄色的调子里,英子的红棉袄、秀贞的红衣裳特别显眼,像是给悲剧提前埋下的记号。最绝的是那个122尺长的静止镜头,英子他们搬家离开时,镜头就定定地对着空荡荡的院子,看得人心里空落落的。

英子爸爸去世那段,我每次看都鼻子发酸。爸爸躺在病床上说:”过去的事都过去了,慢慢就会忘记的。”可有些事哪能真忘得了?最后英子坐在马车上离开北平,画外音说:”走的不只是人,还有我的童年,我的北平。”这话说得真准,人长大了,童年就留在老地方了,就像那辆永远停在记忆里的火车,呜呜地冒着白烟。

现在想想,电影里那些人都像是被时代推着走。秀贞要是生在现在,肯定不会因为未婚先孕被逼疯;那个偷东西的年轻人要是在今天,大概能申请助学贷款;宋妈要是在现在,手机视频天天都能看见孩子。可那会儿的人没得选,就像主题曲里唱的”人生难得是欢聚,唯有别离多”。

这部电影拿金鸡奖的时候我才刚出生,后来在电影频道重播时偶然看到,结果一看就忘不了。它不像现在有些片子那么咋咋呼呼,就是安安静静地给你看普通人的日子,可看完心里跟压了块石头似的。听说这是中国电影第一次在国际上拿大奖,菲律宾马尼拉电影节把最佳影片给了它。想想也挺有意思,老北京的故事,上海搭的景,最后感动了外国人。

有时候路过老胡同,看见穿红棉袄的小女孩跑过,会突然想起英子。要是她活到现在,该是满头白发的老奶奶了,不知道她还记不记得秀贞、小偷哥哥和宋妈。电影最后那辆马车越走越远,倒让我想起现在北京城的样子——当年的胡同没剩下几条,城南的旧事,真的都成了往事。