《父辈的天空》10.18上映:重现“驼峰航线”历史

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在第二次世界大战的烽火硝烟中,有一条特殊的空中生命线,它蜿蜒于世界屋脊的险峻之上,承载着国家存亡的希望,也吞噬了无数年轻的生命。这条被称为“驼峰航线”的空中通道,是抗战时期中国与盟军之间最为关键的物资补给线,也是一段用勇气与牺牲写就的传奇。纪录电影《父辈的天空》将镜头对准了这段尘封的历史,通过当年飞行亲历者及其后代的追溯,揭开了那段被冰川与时间掩埋的往事。

影片以口述历史为主线,串联起陈维龄、潘国定、吴敬诚、徐定中、林汝良等一批航空英雄的生命轨迹。这些名字背后,是一群平均年龄不过二十岁上下的青年。他们或许是飞行员,或许是机械师,或许是报务员,在民族最危难的时刻,毅然踏上这条被称为“死亡航线”的征途。驼峰航线需飞越喜马拉雅山脉,沿途海拔极高,气候瞬息万变,强气流、冰雹、浓雾随时可能将飞机吞噬。据史料记载,在这条航线上损失的飞机超过五百架,牺牲的飞行员近两千人,平均每飞行一公里就有一人付出生命。航线下方绵延的雪山峡谷,因此得名“铝谷”——散落的飞机残骸在阳光下闪烁着金属的光芒,如同一条用生命铺就的道路。

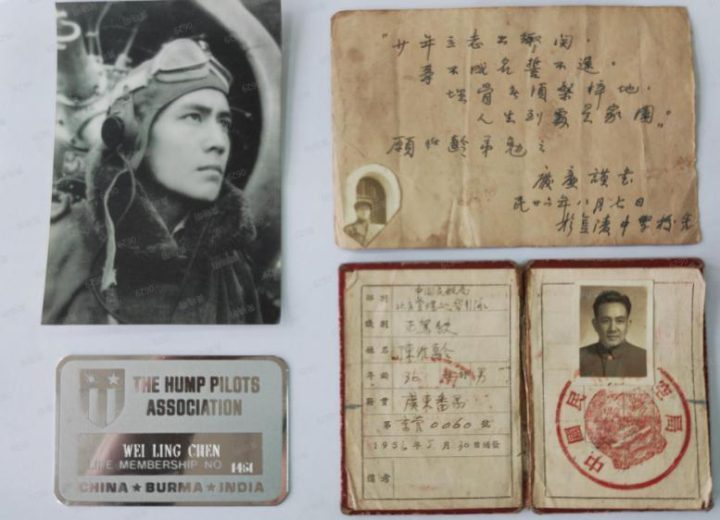

影片的独特之处在于,它不仅还原了历史事件,更通过后代子女的视角,构建了一场跨越八十年的对话。当陈维龄之女陈安琪手持父亲当年的飞行日志,那些泛黄的纸页上记录的不仅是飞行数据,更是一个年轻人在生死边缘的日常。她将父亲珍藏的驼峰飞行员协会永久会员铭牌等一批珍贵档案捐赠给广东省档案馆,这一举动本身就是在完成一场历史的交接。这些实物成为连接过去与现在的桥梁,让观众得以触摸到那段历史的温度。

影片在历史考证方面做出了重要贡献,特别是理清了“驼峰航线”中“中国龙”与“飞虎队”的历史定位。长期以来,“飞虎队”的名声享誉国际,而中国飞行员在这一航线上的贡献却鲜为人知。事实上,中国航空公司的飞行员们在这条航线上承担了至关重要的任务,他们熟悉地形气候,飞行技术精湛,在极端条件下完成了大量运输任务。影片通过详实的史料和亲历者证言,还原了中国民航英雄群体的铁血担当,填补了历史叙事的空白。

在展现英雄壮举的同时,影片并未忽视人性的细腻刻画。那些年轻的面孔不仅有着空中搏杀的勇毅,也有着普通人的情感世界。乱世中的亲情、友情和爱情在影片中缓缓流淌——或许是飞行员怀中珍藏的家人照片,或许是地勤人员与当地少女的短暂情缘,又或许是战友之间用生命托付的信任。这些情感线索让历史人物变得立体而真实,他们的牺牲也因此更加触动人心。

影片与广东的渊源颇为深厚。陈文宽、陈维龄、潘国定、吴发源、徐定中等多位亲历者及后人都与这片岭南热土有着千丝万缕的联系。广东作为近代中国航空事业的摇篮之一,培养了众多航空人才,这也解释了为何如此多的“驼峰英雄”出自这里或与之相关。陈安琪将父亲遗物捐赠给广东省档案馆的行为,不仅是对个人家族记忆的守护,更是对一段集体历史的保存。

《父辈的天空》通过细腻的叙事和严谨的历史还原,展现了那一代航空青年的精神风貌。他们在国家危难之际挺身而出,以专业精神和无畏勇气,在“死亡航线”上架起了抗战的生命线。更为难得的是,许多人在战后依然坚守航空事业,践行着“执一事终一生”的信念。这种将个人命运与国家命运紧密相连的担当,正是那个时代最动人的品质。

影片的内核紧扣反战主题,通过展现战争的残酷与英雄的牺牲,传递和平珍贵的深刻内涵。当今天的我们仰望那片曾经战火纷飞的天空,很难想象当年那些年轻人是以怎样的勇气穿越雪山峡谷。他们守护的不仅是物资通道,更是一个民族不屈的尊严。这段历史提醒着我们,和平从来不是理所当然,而是由前人的鲜血与生命换来。

《父辈的天空》不仅是一部纪录电影,更是一次民族记忆的修复工程。它让那些被时间尘封的名字重新闪耀,让那段被简化的历史恢复其应有的复杂与厚重。在宏大的历史叙事之外,个体的命运与情感得以彰显,使得那段历史不再是教科书上冰冷的数字与事件,而成为可感、可触的生命经验。当我们跟随镜头,聆听那些年迈的声音讲述青春岁月的生死抉择,凝视后代子女追寻父辈足迹的执着,历史与当下在这一刻交汇,共同编织成一幅关于勇气、牺牲与传承的壮丽画卷。