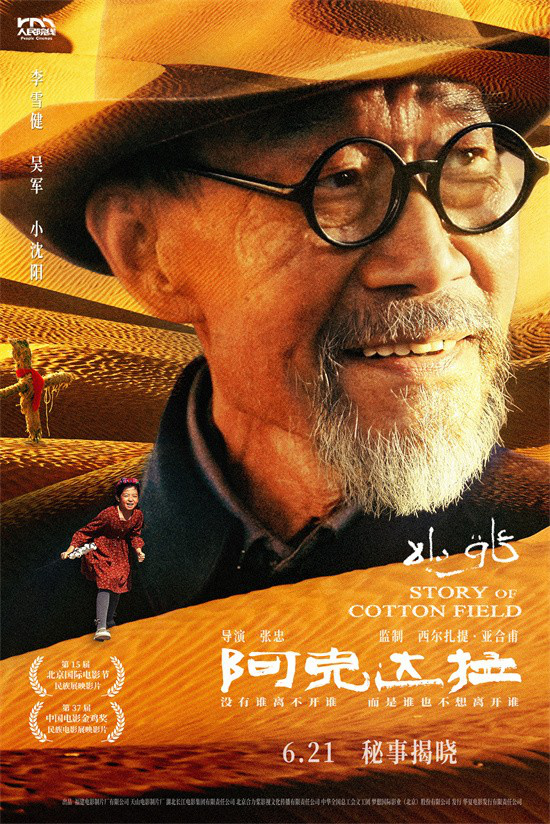

李雪健《阿克达拉》6.21映 援疆热血足迹

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 李雪健的新疆棉田:当老戏骨遇上戈壁滩上的白月光

六月的阳光照在新疆广袤的棉田上,白得发亮的棉花像一片片云朵落在地面。李雪健蹲在地头,粗糙的手指轻轻捻开一朵棉桃,这个动作他已经在电影《阿克达拉》里重复了二十七次。导演张忠后来在采访里说,当时监视器后的工作人员都在抹眼泪——老戏骨手背上暴起的青筋和棉桃里突然钻出的白色绒毛,让小说《援疆干部》里那句”每一株棉花都是大地的良心”突然有了温度。

这部定档6月21日的电影,最近释出的预告片里有个绝妙转场:李雪健饰演的老援疆干部在八十年代的戈壁滩上栽下第一株棉苗,镜头掠过他皲裂的嘴唇,下一秒直接切到吴军饰演的新一代干部站在现代化棉纺厂里,身后是全自动采棉机的钢铁洪流。这种时空跳跃让人想起《大江大河》里雷东宝的奋斗史,只不过背景从东南沿海换成了西北边疆。监制西尔扎提·亚合甫是土生土长的新疆人,他在北京的首映式上特别提到,剧组真的找到当年上海知青援疆时留下的日记本,里面用蓝墨水写着”要让阿拉尔长出比云还白的棉花”。

小沈阳这次彻底颠覆了喜剧形象。他扮演的农机技术员有场戏令人印象深刻:在沙尘暴里用身体护住棉苗,结果被杜少杰饰演的维吾尔族姑娘救回毡房。两人语言不通,却靠比划着讨论滴灌技术,最后在炕桌上画满歪歪扭扭的图纸。这种细节比任何口号都更能说明”民族团结”——当两个人的手同时指向图纸上某个改良节点时,手背的肤色差反而成了最不重要的东西。

电影里最诗意的镜头出现在第三幕:丰收的棉田里,李雪健带着当地孩子们把棉花抛向天空,背景音是薛奇演唱的哈萨克民谣。这个长镜头拍了整整三天,因为导演坚持要捕捉到”棉花在夕阳里变成金红色”的瞬间。美术组后来透露,那些看似随意的棉絮飘落轨迹,其实精确计算过每朵棉花与孩童笑容的位置关系。这种近乎偏执的追求,让定档海报上”金黄色的希望”不再是抽象概念——你能看清每根棉纤维上细小的反光。

在五月的那场主题观影会上,有个细节很有意思。当银幕上出现现代化棉纺厂的全景时,现场有位中年观众突然轻声说:”这厂房用的彩钢板,和我当年援疆时参与安装的一模一样。”这种时空重叠的魔力,或许就是张忠导演想表达的”当新疆人,办新疆事”——吴军饰演的年轻干部在电影里有句台词:”我们种的从来不是棉花,是时间。”镜头此时扫过办公室墙上的老照片,那里有李雪健角色年轻时的模样。

预告片结尾处,无人机在棉田上空组成”阿克达拉”(哈萨克语”白色草原”)字样的画面,与小说原著里”用青春织就的哈达”形成奇妙互文。值得注意的是,电影没有回避产业升级中的阵痛——小沈阳的角色就曾对着生锈的旧农机发呆,而李雪健默默递给他一包来自山东老家的改良棉种。这种代际传承的隐喻,比任何慷慨陈词都更有力量。就像棉铃成熟时会自然裂开,某些坚守与变革,原本就是同一枚硬币的两面。