《窗外蓝星》评分8.6!宇宙真实影像首曝

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

2025年9月5日,一部名为《窗外是蓝星》的纪录电影在中国院线正式上映。这部影片并非传统意义上的电影作品,它最引人注目的特质在于其创作方式的革命性——这是中国首部由航天员在轨亲自掌镜实拍的太空电影。影片的太空摄影师正是神舟十三号乘组的航天员翟志刚、王亚平与叶光富,他们在中国空间站驻留的183天期间,用特制的国产8K摄影机记录下了太空生活的真实点滴。而在地面上,中央广播电视总台导演朱翌冉则负责统筹指导,形成了一种独特的“天地协作”创作模式。影片的旁白由航天员王亚平亲自担任,她那平静而富有感染力的声音,为这部非凡的影像记录增添了更为个人化的情感维度。

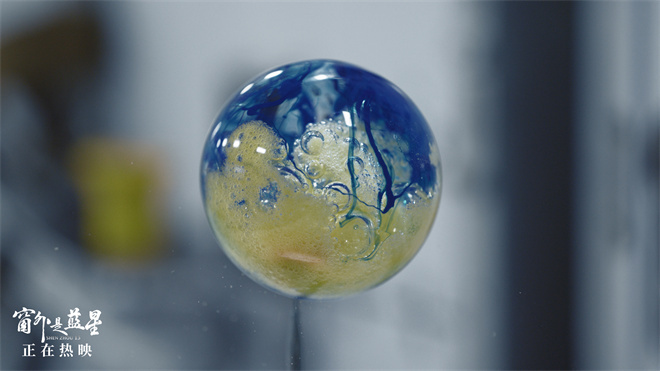

影片的内容核心聚焦于航天员在太空中的日常工作与生活细节,以及从空间站独特视角所观察到的地球景象。镜头捕捉到了青藏高原的雄伟轮廓,塔克拉玛干沙漠的广袤无垠,以及地球在太空中呈现出的那种令人屏息的瑰丽与脆弱。然而,《窗外是蓝星》的深层价值远不止于这些壮观的视觉奇观。它更为珍贵的是揭示了航天员们那些不为人知的内心体验与情感瞬间。影片细致地呈现了航天员在执行出舱任务前后的心理状态,翟志刚描述了太空行走时那种“极致的宁静”,面对宇宙深邃黑暗时的敬畏,以及身处机械臂末端时所产生的、如同立于悬崖边缘的惊险感。这些第一人称的叙述,将观众带入了一个常人无法企及的体验领域。

“感觉良好”这句中国航天员在执行高风险任务后常说的口号,在影片中得到了深刻的诠释。它不再仅仅是一句简短的汇报,而是被赋予了丰富的内涵——它代表着航天员们举重若轻的专业素养,背后是无数次的严苛训练、是面对未知风险时的心理准备、是对团队信任的坚定回响。特别值得一提的是,作为亚洲首位执行出舱任务的女航天员,王亚平为影片带来了独特的女性视角。她的观察更为细腻,情感表达更为丰富,从她对太空生活中一些小细节的描述,到她对地球家园的深情凝视,都为这部硬核的太空纪录片注入了温暖的人文关怀。

影片中一个极具象征意义的意象——“太空安全绳”,意外地成为了观众讨论的焦点。这根连接着航天员与空间站的生命线,被众多网友比喻为“脐带”。这一比喻迅速在社交媒体上传播开来,因为它精准地捕捉到了这一装置的多重含义:它既是保障航天员生命安全的物理纽带,也是航天员与地球母亲之间无法割舍的情感连接,更象征着人类探索宇宙的勇气与对家园的眷恋之间的永恒张力。这一意象也因此成为了整部影片的核心哲学隐喻,将抽象的航天精神具象化为一个简单而强大的视觉符号。

《窗外是蓝星》自上映以来,在市场上取得了出乎意料的成功。票房已突破1500万元人民币,被媒体誉为2025年国产电影市场的一匹黑马。在口碑方面,该片在豆瓣开分即获得8.6的高分,观影人数超过30万人次,成功摘得2025年国产院线纪录电影评分榜首的荣誉。这样的市场表现对于一部纪录电影而言实属难得,反映出公众对高质量、真实太空内容的强烈渴求。

从文化层面来看,《窗外是蓝星》的意义更为深远。它将科幻文学中常见的意象——如刘慈欣在《三体》等作品中描述的“太空脐带”——变成了触手可及的现实影像。影片引发了广泛的社会讨论,人们不仅为太空探索的浪漫与壮丽所震撼,也开始深入思考人类探索宇宙过程中所蕴含的矛盾情感:一方面是对未知星海的无限向往,另一方面是对地球家园的深深眷恋。这种讨论已经超越了电影本身,触及了人类共同的情感与哲学思考。《窗外是蓝星》因此不仅仅是一部纪录电影,它更是一次集体情感体验,一次民族自豪感的表达,也是全人类对自身在宇宙中位置的共同反思。通过航天员们亲手拍摄的镜头,遥远的太空不再冰冷和疏离,而是充满了人性的温度与情感的回响。