影院新片 | 《生还》:战火中的英雄颂歌

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

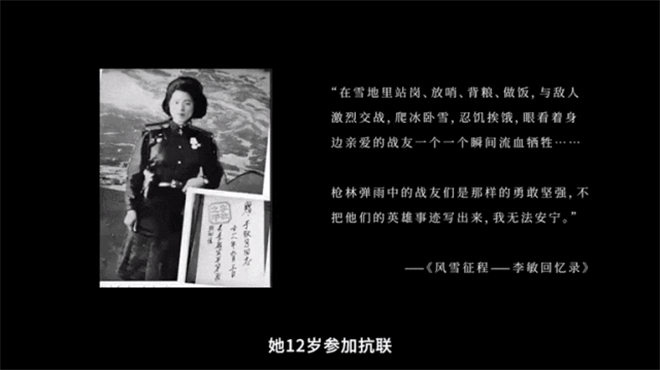

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年的历史性时刻,一部聚焦东北抗联斗争史的影片选择在九月三日抗战胜利纪念日上映。这部影片改编自抗联老战士李敏的回忆录,通过一位十四岁女战士李童的视角,展现了那段被冰雪覆盖却燃烧着不屈意志的岁月。导演高群书将镜头从他所擅长的《东京审判》《风声》等题材,转向了白山黑水间那群在绝境中坚守的战士们,试图以更贴近历史真实的视角,完成一次与先烈的精神对话。

东北抗日联军的故事,是中国抗战史中最为悲壮也最容易被忽视的篇章。这支中国共产党领导的武装力量,在零下三四十度的极寒中,在装备极度匮乏的条件下,与数十倍于己的敌人周旋了整整十四年。影片没有刻意渲染战争的惨烈,而是将焦点对准了抗联战士们在极端环境下的生存状态——如何在没有粮食的情况下以树皮草根果腹,如何在枪弹不足时用生命换取武器,如何在失去与中央联系的情况下依然保持信仰。这种“在绝望中寻找希望”的精神内核,构成了影片最动人的底色。

高群书导演以其细腻的镜头语言和扎实的叙事功力,将宏大历史与个体命运巧妙融合。他选择全部起用新人演员,这一决定本身就带有某种象征意义——那些年轻的抗联战士,当年不也正是这样一群默默无闻的普通人吗?为了贴近角色,演员们在零下三十多度的环境中实景拍摄,亲身体验抗联战士所经历的严寒与饥饿。这种创作过程中的切身体验,让演员们生发出对历史的敬畏,也让表演更加真实可信。当镜头捕捉到他们冻得通红的脸颊、结霜的睫毛和坚定的眼神时,观众仿佛能够穿越时空,感受到八十年前那群年轻生命的心跳。

影片中十四岁的女战士李童,是千千万万抗联战士的缩影。在那个年纪,本应是坐在教室里读书、在父母身边撒娇的时候,她却已经扛起比身高还长的步枪,在密林深处与敌人周旋。通过她的眼睛,观众看到了抗联生活的每一个细节:战士们如何用桦树皮写信,如何在篝火旁分享仅有的干粮,如何在雪地里埋葬牺牲的战友后继续前行。这些细微处的刻画,比任何宏大的战争场面都更能触动人心。

东北抗联的历史,是一段用青春和热血写就的传奇。杨靖宇将军牺牲后,日军解剖他的遗体,发现胃里只有棉絮、树皮和草根;赵一曼在就义前写给儿子的信,字字泣血却又饱含坚定的革命信念;八位女战士在弹尽粮绝时手挽手走入乌斯浑河,用生命诠释了宁死不屈的抗联精神。影片虽然没有直接呈现这些广为传颂的故事,但通过李童的视角,观众能够感受到这些精神在每一个普通战士身上的延续。

在纪念抗战胜利八十周年的今天,重新讲述东北抗联的故事有着特殊的意义。这段历史不仅关乎胜利,更关乎坚守;不仅关乎国家存亡,更关乎个体在极端环境下的精神选择。当和平年代的年轻观众坐在温暖的影院里,看着银幕上那些与自己年龄相仿的战士在冰天雪地中为信仰而战时,一种跨越时空的情感连接便悄然建立。影片试图告诉今天的观众,历史不是教科书上冰冷的数字和事件,而是一个个有血有肉的人用生命写就的史诗。

作为一部战争历史片,它超越了单纯的类型片范畴,成为一次民族集体记忆的唤醒仪式。那些被尘封在档案馆里的史料,那些逐渐老去的抗联战士的回忆,通过光影艺术重新获得了生命力。导演高群书和他的团队在严酷环境中的创作过程,本身就是对抗联精神的一种践行。他们用电影这种方式,让八十年前那群在密林中战斗的年轻人,重新走进了当代观众的视野。

这部影片的价值不仅在于艺术表现,更在于它对历史记忆的抢救性挖掘。随着最后一位抗联老战士的离去,那段历史正面临着被时间尘封的危险。通过电影这种大众艺术形式,让更多的年轻人了解并铭记抗联战士的艰苦卓绝和家国情怀,正是对先烈最好的告慰。当观众走出影院,或许会思考:在物质丰裕的今天,我们该如何理解那些在极端困苦中依然坚守信仰的灵魂?又该如何传承那种在绝境中依然不放弃希望的精神?

东北抗联的历史告诉我们,中华民族之所以能够历经磨难而生生不息,正是因为有这样一群在黑暗中依然相信光明、在绝境中依然坚守希望的普通人。他们用生命诠释了什么是信仰,什么是担当。这部影片通过一个十四岁女战士的视角,让今天的观众得以窥见那段艰苦卓绝的岁月,并在心灵深处与那些年轻的生命展开一场关于坚守与信仰的对话。