日本“新浪潮三杰”筱田正浩逝世,享年94

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 筱田正浩:日本新浪潮的影像诗人

日本电影界传来令人惋惜的消息——著名导演筱田正浩因肺炎去世,享年94岁。这位与黑泽明、小津安二郎齐名的大师,用他独特的影像语言为世界影坛留下了难以磨灭的印记。

1953年,年轻的筱田正浩踏入电影圈,最初在松竹公司担任助理导演。他幸运地跟随小津安二郎学习,那段日子对他影响深远。”小津先生教会我,电影不是用来讲故事的,而是用来观察生活的。”筱田后来回忆道。小津那种近乎苛刻的完美主义和对日常细节的敏锐捕捉,都深深烙印在筱田的创作基因里。

1960年,筱田正浩拍出了让他一鸣惊人的处女作《恋爱单程票》。这部讲述年轻恋人私奔的公路电影,打破了当时日本电影惯用的叙事模式。影片中那些摇晃的手持镜头和即兴的表演风格,让观众感受到前所未有的真实感。有个经典场景至今令人难忘——男女主角在雨中的巴士站相拥,雨水模糊了镜头,却让两颗年轻的心跳得更加清晰。

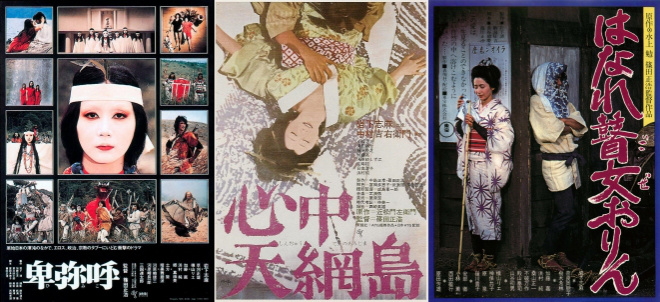

与大岛渚的激进、吉田喜重的实验性不同,筱田正浩的作品总是带着一种诗意的克制。他们三人被并称为日本”新浪潮三杰”,各自开辟了不同的艺术道路。筱田特别擅长将传统日本美学与现代电影语言相结合,这在1969年的《情死天网岛》中表现得淋漓尽致。影片改编自近松门左卫门的净琉璃剧,讲述了一对恋人殉情的悲剧。筱田用极具仪式感的镜头语言,将这场死亡拍得如一幅会动的浮世绘。特别是那个长达七分钟的殉情场景,几乎没有对白,只有逐渐暗淡的光线和越来越缓慢的呼吸声。

1974年的《卑弥呼》则展现了筱田对历史题材的独特处理。这部以日本古代邪马台国女王为主角的电影,完全颠覆了传统历史片的拍法。筱田大胆采用超现实手法表现卑弥呼的通灵能力,那些闪烁的光影和扭曲的空间,让观众仿佛亲历了一场远古的萨满仪式。有个场景特别震撼——卑弥呼站在山顶,镜头突然360度旋转,天地倒转间,她仿佛真的连接了神与人两个世界。

《孤苦盲女阿玲》可能是筱田作品中最催泪的一部。讲述明治时期一位盲女三味线琴师的故事,筱田用极其细腻的手法描绘了阿玲如何”听”世界。影片中有个细节令人心碎——阿玲用手触摸雨水来判断雨势大小,指尖传来的凉意就是她的天气预报。筱田没有刻意渲染盲人的苦难,而是通过日常生活中的小片段,让观众感受到阿玲内心世界的丰富与坚韧。

晚年的筱田正浩转向更加内省的创作,2003年的《间谍佐尔格》是他最后的长片作品。这部讲述二战期间著名间谍活动的电影,出人意料地没有太多动作场面,反而聚焦于人物内心的孤独与挣扎。筱田用冷峻的黑白影像和大量的静默时刻,刻画了一个游走于忠诚与背叛之间的灵魂。影片结尾,佐尔格在狱中等待处决时,镜头长久地停留在一只爬过墙面的蚂蚁上——这个看似无关的细节,却道尽了生命在宏大历史中的渺小与顽强。

筱田正浩的电影总能在最平凡处见惊奇,在最激烈时显从容。他那些充满诗意的镜头,如今已成为世界电影宝库中的珍品。虽然大师已逝,但他用光影写就的诗篇,将永远在银幕上流淌。